こだわりアカデミー

胃がんの発症のほとんどは 「ピロリ菌」が原因なんです。

胃がんを引き起こすピロリ菌の生態と対処法

東京大学大学院医学系研究科・医学部 病因・病理学専攻 微生物学講座教授

畠山 昌則 氏

はたけやま まさのり

1956年北海道生まれ。81年北海道大学医学部卒業後、同大学第三内科研修医を勤め、82年同大学大学院医学研究科博士課程内科系に進学。85年大阪大学細胞工学センターに国内留学、91年米国マサチューセッツ工科大学ホワイトヘッド研究所に留学。95年帰国し、(財)癌研究会癌研究所ウイルス腫瘍部部長、99年北海道大学免疫科学研究所化学部門教授を兼任。2000年同大学遺伝子病制御研究所病態研究部門分子腫瘍分野教授。09年現職。ピロリ菌発がん研究の第一人者で、ピロリ菌と胃がんの関係について研究。日本を代表するがん学者、感染症学者、免疫学者が集結し、がんの総合的な研究を進める文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究の代表を務める。

2012年8月号掲載

畠山 ピロリ菌は、免疫が完全でない5歳以下で感染するのですが、戦後の衛生環境の悪い時期には、汚染された飲み水から菌が感染したと考えられています。一方、上下水道などのインフラが整った現代では、保菌者である両親や祖父母から赤ちゃんに食べ物を咀嚼して与える行為も主な感染源になっていると考えられます。

一度感染してしまうと、除染しない限りは、一生保有することになります。

「ピロリ菌」ががんを引き起こす仕組みとは?

──私が若いころには、まったく聞かなかったピロリ菌ですが、近年になって騒がれるようになりましたよね。

畠山 実は、発見されたのはつい30年程前です。胃の中には強い酸があるので、生き物は生きられないと研究者が思い込んでいたため、発見が遅れたのです。

──ではなぜピロリ菌は、胃酸があるのに生きられるのですか?

畠山 アルカリ性であるアンモニアをつくる能力があるからです。アンモニアをバリアのようにして自分の周りを覆い、酸を中和することができるので、腸などにいる他の細菌と違って、胃酸の中でも生きられるのです。

さらにピロリ菌は、自分のすむ環境をより良くするために、胃酸をコントロールしようとします。

──どのようにしてコントロールするのですか?

畠山 胃の細胞を破壊する、いわゆる『間引き』をして、胃酸の量を少なくするのです。

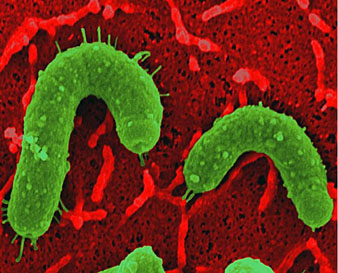

ピロリ菌の体の表面には、ミクロの注射針があり、胃の細胞の表面にくっついて針を刺し、直接毒素を細胞の中へ注入します。人の体は通常、細胞内に異物が入ると、すぐに感知できるのですが、注入された毒素は、人のたんぱく質であることを装うため、細胞の中を自由に動けるようになります。

|

| 胃がんを引き起こすピロリ菌(緑)の体の表面からは多数の注射針が突き出ている。ピロリ菌はこのミクロの注射針を使って、CagAという発がん物質(タンパク質)を胃の細胞 (赤)の内部に注入する<写真提供:Dr. Rainer Haas (ドイツ、Max von Pettenkofer研究所)> |

──まるでスパイのようですね。

畠山 そうなんです。侵入に成功すると、次は細胞の増殖を制御する分子とくっついて、機能を狂わせて、がんにつながる異常な細胞の増殖を引き起こすのです。

通常、細胞がこのように異常な状態になると、人の体は「アポトーシス」というシステムが働き、細胞が自爆して体を守ろうとします。ピロリ菌にとっては、この自爆が、胃の細胞を間引きすることになり、結果的に胃酸の量を減らすことができるのです。

サイト内検索

サイト内検索