こだわりアカデミー

活性成分がなくても 暗示効果や安心感でかなりの改善例が

「プラセボ」は偽薬ではなく“喜薬”

東京有明医療大学保健医療学部特任教授

津谷 喜一郎 氏

つたに きいちろう

1950年福井県生まれ。72年東京工業大学工学部経営工学卒業。79年東京医科歯科大学医学部卒業、医学博士。北里研究所附属東洋医学総合研究所、WHO西太平洋地域事務局初代伝統医学担当医官、ハーバード大学武見記念国際保健プログラム研究員、東京医科歯科大学難治疾患研究所助教授を経て、2001年より東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学特任教授。15年4月より東京有明医療大学保健医療学部特任教授および東京大学大学院薬学系研究科客員教授。

2017年4月号掲載

免疫力や自然治癒力に働きかける「プラセボ効果」

──先生は、医療技術、主に薬の効果を評価する臨床薬理学がご専門で、新薬開発時などの治験・臨床試験、またその質評価に長年関わってこられてきたとか。そのご研究の一環でもある「プラセボ」についてお伺いできればと思います。

先生がかつて実施された調査では、プラセボという言葉を知っている人は成人の約2割だそうですが、まずは、あらためてプラセボとはどういうものなのか教えてください。

津谷 プラセボとは、日本語では「偽薬(ぎやく)」などと訳されます。例えばデンプンや乳糖、生理食塩水などのように、活性成分がないものでつくった外見や味が同じものを指します。注射もあります。それらを投与した際に、症状が快方に向かったり治癒したりする効果をプラセボ効果といいます。

──活性成分がないのに実際に症状が良くなったりするものなのですか?

津谷 はい。プラセボは主に治験・臨床試験の際に、実薬と見せかけた比較対照(control)として用いられるのですが、そうした臨床結果からは、疾患や重症度にもよりますが、かなりの効果を持つことが知られています。

──不思議ですね!? どうして効くのでしょうか?

津谷 治るという暗示効果や、薬を飲むという行為そのもの、あるいは薬を飲んだという安心感が、患者さんの持つ病気の自然治癒力を高めているのではないかと考えられます。

|

| 日本語では「偽薬(ぎやく)」などと訳されるプラセボ。デンプンや乳糖、生理食塩水などのように、活性成分が入っていないものを指す〈写真はイメージ〉 |

──心理的作用による影響が大きいのですね。そういう意味では、心に効く薬ともいえそうです。プラセボの効果は数値などで示したりできるのですか?

津谷 はい。例えば、ある臨床試験の結果で、実薬で6割、プラセボで4割の人に効いたという場合、実薬の効果の6割中のプラセボ効果は4割分あると考えます。

──そうするとこの場合、薬の成分自体の効き目は6割中の2割分ということですか?

津谷 はい。すなわち例えば5人の患者がこの実薬を服用した場合、薬が効くのは6割の3人。うち真の薬効によるのは1人、残り2人はプラセボ効果だと考えられるのです。つまり5人に1人に意味があるということになります。この5という値は薬の費用対効果分析などにも用いられます。

──なるほど。薬によって効果は違うでしょうが、そのようにプラセボに一定の効き目があるなら、「偽薬(ぎやく)」という呼び方は適当とは言えないのではありませんか?

津谷 まさにその通りです。日本では、「だます」というネガティブな意味合いに取られることが多いのです。しかし実はプラセボはもともとのラテン語の語源には「喜ばせる」という意味があるのです。一定の効果があるわけですから、私はむしろ「喜薬(きやく)」と呼んだ方が良いのではないかと思います。

東洋医学にのめり込み、漢方薬のプラセボづくりに成功

──ところで先生はなぜプラセボに興味を持たれたのですか?

津谷 漢方薬を評価するための臨床試験でプラセボづくりをしたことがきっかけでした。漢方薬は、独特の味、においを持つものも多く、外見や味、においなどがそっくりなプラセボをつくるのが難しいといわれていたのです。

|

| 漢方薬に用いられる生薬〈写真はイメージ〉 |

──なぜ漢方薬で?

津谷 私は医学部の学生時代、東洋医学に強い関心を持ち、西洋医学以上にのめり込んで学びました。その際、漢方薬が西洋医学の薬と比べて医学界での評価が低いのは、臨床試験による裏付けが少ないためだと感じ、なんとか評価を高めたいと思ったのです。

──なるほど、そういうご事情で…。

津谷 フレーバーの製造会社などにも協力してもらい、実験計画法にもとづきプラセボ漢方エキス製剤づくりに成功しました。そこからプラセボを使った新薬の臨床試験や質評価を含めて40年近く関わっています。その過程で、プラセボには無視できない効果があることに気付き、さまざまな医療技術におけるプラセボ効果も研究するようになったのです。

|

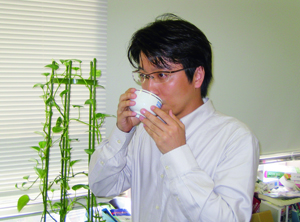

| 漢方エキス製剤のプラセボは、実薬とプラセボ、双方実薬、双方プラセボという組合せのペアを用いて、人間の視覚や味覚などの感覚器官を用い、統計学的な手法でつくり出していく〈写真提供:津谷喜一郎氏〉 |

|

| 漢方薬のプラセボづくりで、味を確認している様子〈写真提供:津谷喜一郎氏〉 |

プラセボは薬だけじゃない。外科手術や伝統医学でも高い効果が

──医療技術のプラセボ効果とおっしゃいましたが、薬以外の治療行為にもプラセボ効果があるということでしょうか?

津谷 はい。実は、プラセボ効果は、薬だけではなく、広い意味での医療行為でも認められます。

──具体的には?

津谷 外科手術などでも見られますが、ここでは伝統医学といわれる医療について紹介しましょう。東洋医学の鍼灸、あんまや西洋の非正統医学であるホメオパシー、カイロプラクティックその他、発展途上国で見られるような呪術医の施術なども該当します。私は、かつてWHO(世界保健機関)で伝統医学担当医官の任務に就いており、伝統医学分野での臨床評価についても研究していました。その経験から、特に伝統医学ではプラセボ効果のウエイトが高いことを実感しています。

|

──伝統医学ですか…。あんまやカイロプラクティックなどは今、街のあちこちに店ができていますね。それだけ現代人の需要が多いということなのでしょうが、一定の効果もあるということなんですね。

ところで、呪術医とは?

津谷 パプアニューギニアのウイッチ(魔法使いの意味)の施術がありますが、スティックのようなものを使って、ひょうたんから薬草を取り出し、それに呪文を唱えて投与するといった治療に、ある一定の効果が認められています。このケースでは、ウイッチがコミュニティーに長年属しており、患者の家族関係、社会的環境を熟知していることによる信頼関係がプラセボ効果を生み出していると考えられます。

──それは非常に興味深いです。お話を伺っていると、医療や治療行為の捉え方が変わってきますね。病は気からといいますが、治療にもそうした心理的作用が影響するということが科学的に実証されていることが分かりました。

本日はどうもありがとうございました。

津谷喜一郎先生は、2021年12月に東京有明医療大学を退職されました。

津谷先生のプラセボに関する講演が「東大TV」でご覧いただけます。

サイト内検索

サイト内検索