こだわりアカデミー

方向オンチは、ちょっとした工夫と努力で 克服することができるんです。

方向オンチの心理学

静岡大学教育学部助教授

村越 真 氏

むらこし しん

むらこし しん 1960年、静岡県生れ。85年、東京大学大学院工学系研究科修了。静岡大学教育学部講師を経て、90年より現職。14歳からオリエンテーリングを始め、大学入学後、本格的に競技に参加。19歳で全日本オリエンテーリング選手権チャンピオンとなり、以後15連覇、通算21勝の記録を持つ。著書に『道迷い遭難を防ぐ 最新読図術』(01年、山と渓谷社)、『方向オンチは人生オンチ!−』(02年、サンマーク出版)、共訳に『頭の働きを科学する│学習・記憶・脳(P.チャンス他編)』(91年、マグロウヒル出版)など。

2002年7月号掲載

いかに情報を得られるか! これが地図読みの極意

──先生のご著書「道迷い遭難を防ぐ 最新読図術」を読ませていただきました。地図そのものは日常的に目にしますが、地図を読むための本に出会ったのは初めてです。先生のご専門は空間認知、認知心理学と伺っておりますが、一方でオリエンテーリング日本選手権において15年連続チャンピオン、通算21勝の偉業を成し遂げられたそうですね。方向オンチを自認している私としては、ぜひ先生に地図を上手に使いこなすコツ、また道迷いを防ぐ方法を伝授していただければと思います。

ところで、オリエンテーリングとは具体的にどのような競技なのですか?

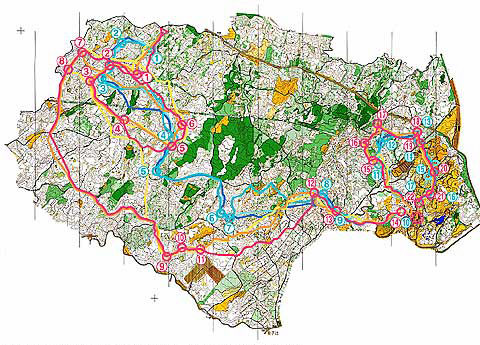

村越 地図上のポイント間を自由に進み、ポイントを順番に通過してゴールを目指すというもので、最終的にはタイムを競います。ですから、いかに早く、また多くの情報を地図から読みとれるかが重要で、それらを統合し歩みを進める「頭脳」と、起伏の多い山の中などでより早く目的地に到達するための「体力」の両方が求められる、過酷なスポーツなのです。

──さしずめ、地図を使ったクロスカントリーといった感じですか?

村越 そんな感じです。ハイキングのような印象をお持ちの方が多いようですが、世界のトップレベルの選手になると、2時間15分とか20分くらいでフルマラソンを走るくらいの高度な運動能力を持っています。ちなみに私は、日本のナショナルチームで一番足が遅いのですが、それでも2時間48分の記録を持っていますから、思っていらっしゃるよりもスピード感のある競技なんですよ。

|

| 1997年にノルウェー(グリムシュタ)で開催されたオリエンテーリング世界選手権ショート競技で、村越先生は日本人として唯一予選を通過。写真は、決勝のゴール付近(写真提供:村越真氏) |

──地図を読みながら、山道を走るとは…。想像以上にハードなスポーツで驚きました。

そもそも、先生はなぜ始められたのですか?

村越 山が自ずと好きになるような家庭で育ったからでしょうか(笑)。何を隠そう私の父は南極観測隊の一員で、また母も山が好きでしたから。

──それで少年は、山を舞台に知力と体力の総合力を試すオリエンテーリングにはまっていったというわけですね。空間認知や認知心理学のご研究を始められたのもその延長とか?

村越 『地図を読む』というのは、地形など、地図上から得た情報を効率良く処理して理解することを意味します。長年経験を積んでいる私からするとごく当り前のことだと思うのですが、これだけ多くの地図が氾濫しているのに、特性を理解した上で使用している人はほんの一握りでしょう。道迷いの防止は、昨今重要性が叫ばれている危機管理につながります。私としては、オリエンテーリングや登山で培った経験やノウハウを、多くの人に知らせねばという使命感もあり、そうした研究をしているようなところはありますね。

山での道迷いを防ぐためには、自然を甘く見ないこと!

──ご著書によると、1999年1年間の山での遭難者は1,494人にものぼるそうですね。また、そのうち道迷いによる遭難者は524人。その多さに驚いたのですが、一体何が起因しているのですか?

村越 アウトドアや中高年の登山ブームで、自然について認識が浅い人が、自然の中へ入るケースが多いのが原因でしょう。現地の地形、環境、天候、所要時間といった諸条件を把握せず、何とかなるだろうと山に入ってしまう…。これでは道に迷うのも当然ともいえます。

──そこに、焦りや恐怖などの心理が絡み、ますます道迷いを深めてしまうのでしょうね?

村越 その通りです。グループの場合などは、リーダーのプライドや責任感が、逆に事態を悪化させてしまうこともあります。リーダーが間違いを修正できないケースも多いんですよ。また、他のメンバーもリーダーに向かって「間違っているぞ」とは指摘しづらく、リーダーもそう簡単に間違いを認めたくないと…。

──分るような気もしますが、山では問題が生死に及びます。そんなことをいっている場合ではないですよね?

村越 そうなんです。そうしている間にも焦りや恐怖は増大し、最後は「とにかくこの場を離れたい!」「動いてさえいれば生還のチャンスが増えるはず!」「だけどやっぱりもう無理かも…」等の気持ちが交錯し、ますます合理的な行動がとれなくなってしまうのです。

──では、そうならないために最低限すべきことというと?

村越 道順や天候などの下調べを、地図等の情報をもとにしっかりする。また、山に入ったら計画通りに進んでいるのかを常に確認する。そして今、自分が地図上のどこにいるのかを把握する、この3つの作業を繰り返し行なうことが重要なのです。これに勝る予防策はありませんよ。

方向感覚の優劣は関係ない? 自称「方向オンチ」脱出法とは?

──ところで、先生は道迷い解消を科学するプロとして、さまざまなテレビ番組にご出演され、そのコツを指南していらっしゃいますね。

|

| 愛知県内の小学校でオリエンテーリングの指導にあたっている村越先生。この模様は、NHK中部「ほっとイブニング」スポーツコーナーで放送された (写真提供:村越真氏) |

村越 ええ。方向オンチは、心理テストと並ぶほどに関心が高いようで、質問を受ける機会がとても多いのです。それだけ、方向オンチを自認する方が多いということなのでしょうが、こういう方が実際に方向感覚に劣っているかというと、実はそうともいえないのです。

──といいますと?

村越 一般的に「方向オンチ」は、目的地にうまくたどり着けない、何度行っても覚えられない、地図を見てもよく分らないなど、道迷いに関連する状態に陥りやすい人をいいます。決して方向感覚の優劣ではないのです。ですから実験を行なうと、確かに道には迷うけれど、出発地点やゴール地点の方向は分っているというケースが多いのです。

──私も、どちらの方向を目指すのかくらいは分りますよ。

村越 それであれば心配には及びません(笑)。ちょっとした工夫と努力さえすれば、道迷いを減らすことは可能です。

──ぜひ、その術をお伺いしたいのですが。

村越 まず、通ったことがある道で迷ってしまうというケースからお話ししましょう。この場合のポイントは、何といっても目印です。道に迷いやすい人ほど、ポストや電柱といったどこにでもあるような物や、時間によって変化する物を目印にしてしまう例が多いのです。例えば、車や自転車、それから店頭ののぼりを目印として覚えていても、次に通った時に同じ場所にあるとは限りませんよね。

──私の場合、さすがに車や自転車を目印にすることはありませんが…(笑)。

村越 では、曲り角に喫茶店があったとします。ですが、次の角にも喫茶店があったらどうですか?

──そうなると、ちょっと…(笑)。

村越 そうでしょう(笑)。では、困らないためには、どうすれば良いのか。それはなるべく視点を広げれば良いのです。喫茶店だけでなく「その隣には花屋さんがあったな」などと、目印の対象を広げ、組み合せて覚えておくだけで道迷いはぐんと解消されるはずです。

また、初めて通る時に、時々後ろを振り返るだけでも道迷い防止にかなりの効果を発揮します。道に迷いやすい人は、見る方向が逆になっただけで分らなくなってしまうものなんです。だから、行く時に帰りの風景を頭に入れておくといい。

──それだけで道迷いをある程度防止することができるんですね。

しかし、地図を頼りに初めての場所を目指すとなると、そんなに簡単にはいかないと思うのですが…。

村越 道に迷いにくい人というのは、目や耳から入ってくる情報と手元の地図の情報を統合して、自分が地図上のどこにいるのかを常に確認しているものです。また、これから目に飛び込んでくるであろう風景を予想し、本当にそうなるのかどうか絶えず確認しているのです。

──地図を読みながら、その先を読んでいると?

村越 その通りです。道に迷いやすい人はこれができないために、しばらく歩くと実際の進行方向と地図上の進行方向が一致しなくなってしまう。そして、目的地どころか現在地さえも分らなくなってしまうというわけです。

──両者は具体的に何が違うのでしょうか?

村越 道に迷いにくい人が平面全体を統合して2次元でイメージすることができるのに対して、どうも道に迷いやすい人は、前後左右しかない1次元的にしかイメージできていないようですね。

──克服する方法はありますか?

村越 誰しも体内地図を持っているものです。まずはそれを認識すること。そして、迷ったかもしれないとパニックにならず、きちんと状況を把握し作戦を練り直すことです。もし本当に道に迷ってしまったのであれば、不安に駆られて分りもしない場所を歩き回るよりも、潔く元の場所に戻り、新たに作戦を立てて再出発した方が得策です。ですが、これをできる人はそういませんね。

ところで、一つお伺いしたいのですが、地図を手に目的地を目指す際、地図を逆さまにしてみたり、横にしてみたりすることはありますか?

──はい、目指す方向に地図を合せるようにしていますが…。

村越 素晴らしいですね。 常に向かっている方向が北であるとは限りません。西に向かう時は、地図をその方向に向ければいいのです。これだけで解消される道迷いは多いと思いますが、これも結構できない人が多いのです。

方向オンチは、よく生れつきだという人がいますが、別に固定した物ではありません。地図の読み方をちょっと勉強する、また先ほどの注意点を意識するだけで、随分変ります。ぜひ実践していただきたいと思います。

略図や口頭での道案内も上手に伝えるコツがある!

──ところで、案内図などの略図を作成するのも、他人に分りやすいものとなると、なかなかうまくいかないものです。これにもコツがあれば教えていただけませんか?

村越 これまでの経験から思うのは、なるべくデフォルメせずに作成するというのがポイントではないでしょうか。案内図や子供向けの地図は、デフォルメした方が分りやすいという風潮がありますが、作成者の認識と実際に地図を利用する人の認識がずれている場合が多く、利用者は途中の道が果たしてどの道を示しているのか分らなくなってしまうケースが多いのです。

──何を印象的だと思うかは、人それぞれですからね。

村越 そうなんですよ。それから曲りや道の角度が意外に曖昧になりがちなのですが、これはとても重要な情報となりますから、極力正確に表示することをお勧めします。

──ある意味、基本に忠実にということですね。では、口頭で道を説明する場合に気を付けることというと?

村越 やはり目印と方向をきちんと伝えることです。そして、つい忘れがちですが大変重要なのが、最初の動き出しの方向です。例えば、駅からの道のりを伝える場合、「駅を降りて正面の道をまっすぐ」などという人がいますが、これだって教える側は勝手知ったる場所だから分るのであって、いくつも道があったら初めて訪れた人は分らないものです。

──「駅を降りたら、○○スーパーと○○不動産の間の道を、駅を背にまっすぐ!」こんな感じで良いのでしょうか。

村越 ばっちりです(笑)。さらに、そこに距離感やある程度の時間も加えてあげるとなお良いですね。例えば、「角を曲ったら右側に郵便局があるから」と伝えても、それがどのくらい先なのか分りません。例えば、500mくらい先である場合、初めての人はいくら歩いても見えてこないと不安になってしまいます。ですから「角を曲って5分くらい歩くと右側に郵便局があるから」と伝えてあげるのです。頼りになるのはアナログ情報だけだからこそ、きちんと伝える必要があるのです。

──正確に教えることはやぶさかではないのですが、途中の道の記憶が曖昧な場合はどうすれば良いのでしょうか?

村越 人間の記憶なんていい加減なものですから、私だって分らなくなることもあります(笑)。そんな時は、自分が歩いている所を思い浮かべてみます。そうすると結構思い出せますよ。

──今日伺ったお話は、即実践できるものばかりで、大変参考になりました。

ところで、次のご著書のテーマは?

村越 学校教育での野外活動における危険を題材に取材、執筆を進めています。自然環境では、常に先の状況を読みとっていかなければ、危険を防ぐことはできません。そこで、これまでの事故の事例を取り上げて、何が事故を生んだのかを、単なる現場の判断ミスといった次元を越えて検討し、どのような発想、行動をとれば危険を事前に発見し、回避する事ができたのかについてまとめる予定です。

──危険を避けるための術とは、これもまた今まで見たことのない内容の本になりそうですね。オリエンテーリングでのご活躍も含め、新刊のご出版、今後のご研究に期待しております。

本日はありがとうございました。

|

| 『道迷い遭難を防ぐ 最新読図術』(山と渓谷社) |

サイト内検索

サイト内検索