こだわりアカデミー

人があくびをするのは 脳を冷却し、覚醒させるため と考えられます

あくびはなぜうつる?

いわき明星大学教養学部教授

大原 貴弘 氏

おおはら たかひろ

1971年生まれ。東北福祉大学社会福祉学部福祉心理学科卒業、98年東北大学大学院情報科学研究科博士課程前期課程修了、2002年同後期課程修了し、いわき明星大学人文学部心理学科研究助手に。06年同学科講師、09年同学科准教授、17年より現職。

2017年9月号掲載

他人につられてあくびが出るのはなぜ?

──先生のご専門は認知心理学で、「あくび」もテーマに研究されていると伺っています。とても面白そうなテーマですね。まずは認知心理学とはどういう学問なのか教えてください。

大原 人間の知覚や記憶、理解の働き、さらにそういった働きに基づく行動などを、情報処理の観点から明らかにしようとする学問です。

モノを認識する・覚える・忘れる・思い出すなどの機能が、どういう仕組みで処理されているのかといったことを解明するもので、私は、あくびが出る仕組み、それが他人に伝染する仕組みなどを研究しています。

──なるほど。でも、なぜあくびをテーマに?

大原 あくびが「他人」につられる性質を持った行為だからです。元々、私は「人はどのように他人の視線につられるか」という観点で「視線」の研究をしていました。その研究の一環で始めてみたところ案外奥が深いことが分かって…。あくびの研究に力を入れるようになりました。

あくびは動物の進化とともに発生した生理現象

──そもそもあくびとはどういう行為を指すのでしょうか?ただ口を大きく開けた状態とはまた違いますよね。

大原 あくびを定義するのはなかなか難しいんですが、口を大きく開けることに加えて、息をゆっくり吸って、目を細くして、息を吐くという典型的なパターンがあるため、研究ではこのパターンに沿うものを「あくび」としています。

|

| あくびは、口を大きく開けることに加えて、息をゆっくり吸って、目を細くして、息を吐くという典型的なパターンがあるため、研究ではこのパターンに沿うものを「あくび」としている(写真はイメージ) |

──なるほど。ではあくびとは何のためにするものなのですか?深呼吸のためでしょうか?

大原 確かに以前は、酸素が足りなくてあくびをするのではないかといわれていました。しかし、酸素量をコントロールした実験結果から、酸素供給のためではないことが分かり、最近では、冷たい空気を取り込むことで脳を冷却し、覚醒させているという説が有力です。

──ああ、それで、退屈したり眠いときによく出るんですね。あくびをすれば、頭が冷えてすっきりするというわけだ。

大原 はい。朝起きたときに伸びをしながら出るあくびも同様に覚醒水準を上げる作用があると見られます。また、あくびは人間に限らず、ほとんどの脊椎動物で確認されているのですが、中でも群れで生きる哺乳類は、あくびをすることで外敵への警戒心を維持していると考えられます。

──ライオンなどがあくびをするのをテレビ番組などで見たことはありましたが、くつろいでいるように見えて、実は警戒レベルを上げていたのですね。しかし、脊椎動物というと、例えば鳥なんかもあくびをするのですか?

|

| あくびは人間に限らず、ほとんどの脊椎動物で確認されている。中でも群れで生きる哺乳類は、あくびをすることで外敵への警戒心を維持していると考えられている |

大原 猫や犬、猿といった哺乳類と同様、鳥、爬虫類や両生類、魚などもあくびをするといわれています

──ということは、あくびは結構原始的な生理現象なのですね。

|

| 鳥、爬虫類や両生類、魚などもあくびをするといわれる。写真はカエルアンコウがあくびをしている様子 |

親密な関係同士だと、あくびは伝染しやすい

──なぜ、あくびは伝染するのですか?

大原 親密な人と一緒にいるほど伝染しやすいという研究結果から、相手に対する共感や関心の強さが影響していると考えられます。動物だと、例えばいわゆる「ボス猿」のように優位な立場、社会の中で注目される個体ほど、他にあくびが伝染しやすいことが分かっています。

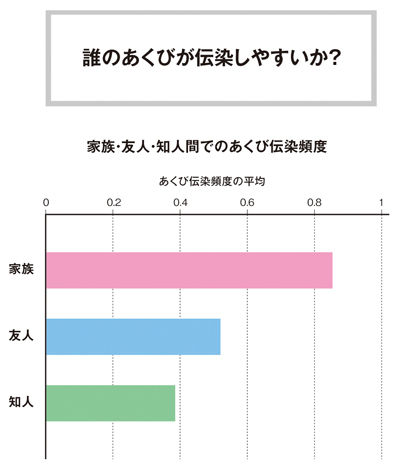

|

| イタリアの研究者、NorsciaとPakagiによる誰のあくびが伝染しやすいかを調べた実験結果(2011年)。109名を対象に、あくびをした際に周囲に伝染したか否かを1年間記録し、計480件のデータを集計したもの。社会関係の深さがあくび伝染に大きく関わっていることが分かる(資料を元に編集部作成) |

──動物でも伝染するんですね。人間の場合も、上司など立場が上の人のあくびは部下などに伝染しやすいのでしょうか?

大原 本来は影響力が高い可能性がありますが、人間の場合は自制心が働きますから、上司の前であくびをする人は少ないと…。

──それはそうですね(笑)。あくびが出やすい人、伝染しやすい人というのはいるのですか?

大原 はい、伝染しやすい人はいます。どういう性格の人が伝染しやすいかを実験したところ、「他人に興味を持っている人」などの結果が出ています。また、例えば他人の心の読取りが得意な人ほどあくびが出やすいという報告があります。その一方で、自閉症の人は心の読み取りが苦手だったり、他人への関心が低いといわれているのですが、そういった人では、あくびが伝染しにくいことも分かっています。

──あくびの伝染には共感性や他人への興味の強さが関わっているのですね。

実は大きな口よりも…。目は口ほどにものを言う

──ところで、あくびは大きく口を開けてのびのびとすることがあれば、控えめに口を隠しながらする場合もあると思います。あくびの仕方によって、伝染しやすさにも影響がありますか?

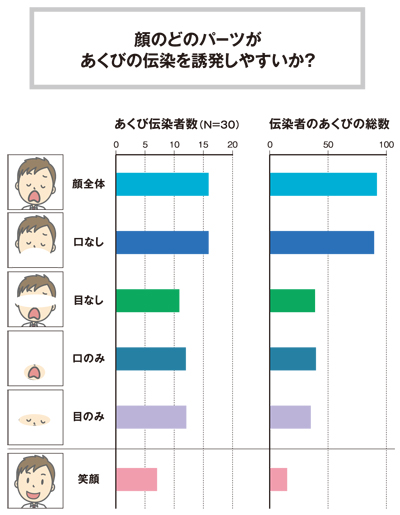

大原 アメリカの研究者が、顔のどのパーツがあくびの伝染を誘発しやすいかを調べる実験を行ったのですが、実は「顔全体を見せた場合」と「口を隠した場合」では伝染度合にほとんど差がありませんでした。一方、「目を隠した場合」は、顔全体を見せた場合の半数程度という結果が出てますので、あくびの伝染は意外と口ではなく目のインパクトが強いといえそうです。

|

| アメリカの研究者Provineが、顔のどのパーツがあくびの伝染を誘発しやすいかを調べた実験結果(1989年)。「顔全体」と「口なし(口を隠した場合)」では伝染度合にほとんど差がなかった。一方、「目なし(目を隠した場合)」は、顔全体の半数程度という結果に(資料を元に編集部作成) |

──「目は口ほどにものを言う」といわれますが、まさにあくびにも通じますね。こうしてお話を伺ってみると、一見単純な行為に見えるあくびも目的・表現・伝染などいろいろなテーマがあって奥深いですね。今後のご研究は?

大原 あくびは原始的な生理現象ですから、進化的に何か意味を持っているのかを探求できればと思っています。例えば、「あくびがよく出る・あまり出ない」といった個体差が環境適応力に関係しているのではないかと考えているのですが…。

──それは興味深いテーマですね。研究成果を楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました。

サイト内検索

サイト内検索