こだわりアカデミー

地球全表面の約67%を占める深海。 そこには数10万種以上の多様な生物が住んでいます。

深海底の奇妙な生き物

東京大学海洋研究所教授

太田 秀 氏

おおた すぐる

1944年新潟県生れ。 69年東京大学理学部生物学科卒業、71年同大学大学院理学系研究科動物学課程修了。東京大学海洋研究所助手を経て、現職に。著書に『海のはなし』(共著・84年、技報堂出版)、『海と地球環境』(共著・91年、東大出版会)、『海洋のしくみ』(共著・97年、日本実業出版社)など。

2000年6月号掲載

猛毒・硫化水素を栄養源にする生物がいる

──ところで、「地上では考えられない物質を栄養源にするタイプ」の生物とは…。

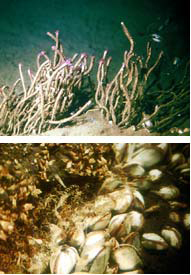

太田 海底には地殻が新生するところ、いわゆる火山が起こるところがあり、そこには熱水湧出孔があって温泉水が湧いています。その付近にはハオリムシ(チューブワーム)やシロウリガイがぎっしりと重なるように大群で生息しています(写真参照)。彼らはそこに湧き出る温泉水の中に含まれる硫化水素を栄養源に生きているんです。

|

| (写真上)相模湾海底で束をなして群れるハオリムシ。 (写真下)沖縄の海底の熱水湧出孔に住みつくシロウリガイ。体長15cmと大きく、重なり合うように密集して生活している。 |

──硫化水素というと猛毒ですよね。

太田 そうです。実は彼らはその硫化水素をエネルギーと変えるバクテリアを体内に共生させており、有機物の一部をいわば家賃として受け取るという形で栄養を得ているのです。

ただ彼らの繁栄は短い。なぜなら、地殻の変動と運命をともにしなければならないからです。火山活動はだいたい20−30年で終ってしまいますから…。

──熱水は絶えてしまい、彼らの栄養源もなくなってしまうわけですよね。そのままでは絶滅ということに…。

太田 いえいえ、地球は絶えず活動を続けているので、たいていは2、30m先に次の湧出孔ができ、ハオリムシやシロウリガイは、そこへ自分の子供を放すことで繁殖を続けているのです。だから彼らは、火山のあるところならば世界中にどこにでもいます。

──以前、相模湾でも発見されたという報道を見た記憶があるんですが…。

太田 実は、 86年に水深1150mの相模湾海底で、同様の生物の大群を発見しました。しかしながら、そこは熱水ではなく、プレートが沈み込んで冷水が湧き出しているところだったんです。これは世界的にも大きな発見となりました。

──やはり冷水にも硫化水素が含まれていて、彼らはそれを栄養源にしているんですか。

太田 いいえ、冷水には硫化水素は入っていません。こちらの方はちょっと複雑なんです。まず泥の中に、海底の変形で絞り出されるメタンガスを利用して生きてるバクテリアがいます。さらに、このメタンバクテリアがつくり出すエネルギーをもらって硫化水素をつくる別のバクテリアが、泥の表面直下にいる。そして、そこに群生するハオリムシやシロウリガイは、その硫化水素を有機物に変えるさらに別のバクテリアを体内に共生させて生きているというわけです。

──結果としては熱水湧出孔と同じで、いわゆる「毒」を「命の糧」として利用しているんですね。

サイト内検索

サイト内検索