こだわりアカデミー

シルクの持つ抗菌性、紫外線防止などの特性が注目され 繊維以外の利用法も研究が進んでいます。

驚くべきシルクパワー

東京農業大学農学部講師

長島 孝行 氏

ながしま たかゆき

1955年、埼玉県生れ。83年、東京農業大学大学院博士課程修了。高校、予備校、専門学校の講師を経て、現職に。農学博士。日本野蚕学会評議委員、千年持続学会設立準備委員などを務める。

2001年3月号掲載

クリーム、液体、パウダー...いろんな形状に変化するシルク

──ところで、これまでのシルクの概念を打ち破るような新しい機能性を発見されたとのことですね。私も昔、「シルクで食べ物を包んでおくと腐りにくい」という言い伝えを聞いたことがありますが…。

長島 そうなんです。私どもの実験では、シルクをクリーム状にして培地をつくって、そこへあらゆる菌を植え込んでみたんです。

|

| フィルム状になったシルク。シルクはさまざまな形状に変化する性質を持っている |

──シルクがクリーム状になるんですか?

長島 はい。その状態を「ゲル」というんですが、実は、シルクはその性質を変えずに、いろいろな形状に変えることができるんです。例えば、ゲルを始め、液体やフィルム(写真上)、パウダーなど、あらゆる形に変化します。

そこで実験の方ですが、普通に考えると、シルクの主な成分はタンパク質ですから、菌がタンパク質を食べて増殖すると思いますよね。ところが、どんな菌を植え込んでも増殖しないんです。しかし、よく調べると菌は死んでいない…。そこで、ゲルに植え付けた菌をそのまま別のカンテンでつくった培養地に置くと、ワッと増殖したのです。

──菌を増やしもせず、殺してもいない…?

長島 面白いでしょう。増殖を抑えているんです。これを「静菌作用」と呼んでいます。字の通り、菌の動きを静めているということで、ここに5年前につくったゲルがあるんですが、未だカビも生えていないんですよ。

──本当ですね。まったく生えていませんね。普通5年も経っていたら、腐って存在していないでしょうね。

長島 そうですね。また、乾燥もせず、みずみずしくありませんか? 実は、保湿性にも優れていて、いつまで経ってもこの状態なんですよ。

──本当に、5年前のものとは思えません。確かに、繭で身体を覆っている幼虫としては、繭にカビが生え朽ちても困るし、乾燥に弱ければ自分も干からびてしまいますからね。

長島 繭は身を守る役割を担っていたんです。同じことが紫外線に対してもいえます。

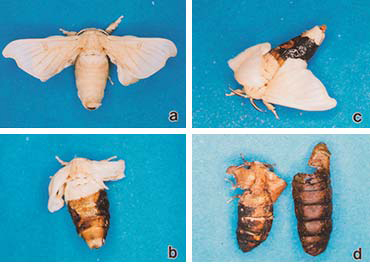

実験で、カイコの幼虫から繭を外して紫外線を浴びせたところ、ほぼ100%奇形になり(写真下)、4割は死んでしまいました。もちろん繭を付けたままでは何ともないですし、繭を取った幼虫に紫外線を一切当てずに育てたら、きちんとふ化したんですよ。

|

| カイコにおける紫外線の影響。カイコの幼虫に繭をつけたままの場合(a)、繭を外した場合(b−d)で、紫外線を浴びせたところ、外した方はほぼ100%異常個体となった |

──紫外線が幼虫にそれほどの影響を与えることも衝撃的ですが、それを強力に防ぐ機能が繭にあったとは驚きです。

長島 さらに実験では、家蚕よりも野蚕の繭の方が、紫外線の遮断力が強いことが分りました。

紫外線は波長の長さにより、長いものからUV−A、UV−B、UV−Cの3つに分けられます。先程説明した実験でも分るように、これらを浴びると身体に何らかの影響が現れます。UV−Aは、皮膚を老化させて皮膚ガンの原因に、またUV−Bはやけどや皮膚ガンを引き起こす元といわれています。またUV−Cは免疫力を抑え、皮膚ガンなどの原因となる最も強力で危険な紫外線ですが、現在地球上には降り注がれていません。

結果を見ると、家蚕繭がUV−B・Cを主にカットするのに対し、なんとどの野蚕繭もUV−A・B・Cすべての紫外線を防ぐのです。

──いろいろな特性があって、びっくりしました。しかし、シルクには長い歴史があるにも関わらず、これまでそれらの機能性がほとんど注目されてこなかった…。なぜなんでしょう?

長島 確かに、昔からシルク研究は行なわれてきましたが、こういった機能性の発見はここ数年の話ですね。

やはりこれまでの研究は、「いかにいいシルクをたくさんつくれるか」に焦点が絞られていたのです。そのため、シルクそのもの、ひいてはカイコにとって繭がどういう役割を担っているのか、生物学的な見地での研究はほとんどなされてこなかったわけです。

──これまでの研究のベースには、「シルク産業」というものがあったんですね。

長島 ここに来て急速に研究が進んだのには、シルクをゲルや液体などさまざまな形状に変えることに成功したことが、大きく貢献しています。やはり糸のままでは、これらの研究もなかなか進まなかったでしょうね。

東京農業大学農学部助教授に。

サイト内検索

サイト内検索