こだわりアカデミー

子育てを共同で行なうなど高い社会性がうかがえる コウモリはとても繊細な野生動物なんです。

絶滅が危惧されるカグラコウモリ、一番の天敵は人間?

山口大学大学院理工学研究科助教授

松村 澄子 氏

まつむら すみこ

まつむら すみこ 1947年、山口県生れ。69年、山口大学理学部理学科卒業、76年、九州大学大学院農学研究科博士課程修了。80年、京都大学理学博士、同年山口大学医療技術短期大学助教授に就任。2000年、山口大学理学部助教授。専門は動物行動学・音響行動学。1998年、沖縄本島北部のヤンバルの森で新種の「リュウキュウテングコウモリ」と「ヤンバルホオヒゲコウモリ」(沖縄島で初めての森林性コウモリ)を発見。現在も山口県秋吉台などでフィールドワークを続け、コウモリの母子コミュニケーション等について研究している。著書に、『コウモリの生活戦略序論』(88年、東海大学出版会)。

2006年6月号掲載

情報を共有し、共同で行なうカグラコウモリの子育て

──先生のご著書を拝見すると、哺乳類なのに体温を低下させることで代謝コストを下げ、冬眠に備える、また、それに合せて排卵や受精、着床を遅延させたりもするそうですね。また、先生がご研究されている「カグラコウモリ」はとても面白い子育てをしているとか…。

松村先生 そうなんです。20年近くカグラコウモリの出産時期に合せて西表島に通い、出産時期、その期間、子どもを出産したコウモリが採食のために洞くつを出て戻ってくるまでの時間、子どもの成長スピード等々、コウモリの成長と親子関係のデータベースをコツコツ作っています。

その中で分ったことですが、通常生活している洞くつと、出産のための洞くつは別で、「産室」ではメス同士が集まってコロニーを作り、その後も育児をしているようなんです。付近に原生林が生い茂り、餌が豊富にある環境の良い場所を選び、子育て中は産室のすぐ側で捕食しているようです。

ある年こんなことがありました。いつものように出産にまつわるデータを採取していたところ、例年と違って出産のピークが二度あったんです。不思議に思っていましたら、その年は大きな台風にみまわれました。一度目のピークで産まれたコウモリは、ちょうど自分で羽ばたき始めた頃だったこともあって、ほとんどが強風に叩き付けられて死んでしまいましたが、二度目のピークで産まれた子どもはまだ小さかったため母親に抱えられており無事だったんです。

──まるで台風が来ることを予知していたような…。

|

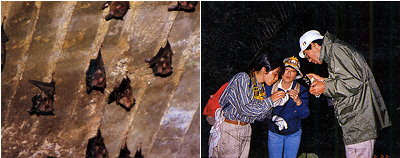

| (左)繁殖洞くつ内で子どもを抱えぶら下がるカグラコウモリ。個別の採餌場を持つことが判明している。 (右)暗闇の中、フィールドワークを行なう松村氏。西表島にて 〈写真提供:松村澄子氏〉 |

松村先生 そうなんです。

社会性も非常に高度で、母親コウモリが捕食に行っている間、産室には見張りを立てているようなんです。産室に侵入者があると、見張り役のコウモリは「ちちちち」と騒ぎます。そうすると母親はただちに戻ってくる。産後1週間位は本当に警戒心が強く、また気が荒くて、人間が子どもコウモリに触ろうとすると、母親コウモリは子どもを守ろうと人間に体当りしてくるんですよ。

その上、非常にデリケートになっていて、人間があまりにもうろつくと母親コウモリは産室をどこかに移してしまいます。

──そういった調査は、具体的にどのような方法でなさっているのですか?

松村先生 調査しているコウモリには番号の入ったバンドを付けてコミュニケーションのとり方を研究しています。侵入者を警戒して産室を離れた母子コウモリのあるグループが、なんとも見事に連番でいなくなったことがありました。近い場所にいるコウモリの番号が近くなるようバンドを設置していることから考えて、近いコウモリ同士が情報を共有、危機を察知して産室を後にしたのではないかと思っています。

|

| 『コウモリの生活戦略序論』(東海大学出版会) |

サイト内検索

サイト内検索