こだわりアカデミー

子育てを共同で行なうなど高い社会性がうかがえる コウモリはとても繊細な野生動物なんです。

絶滅が危惧されるカグラコウモリ、一番の天敵は人間?

山口大学大学院理工学研究科助教授

松村 澄子 氏

まつむら すみこ

まつむら すみこ 1947年、山口県生れ。69年、山口大学理学部理学科卒業、76年、九州大学大学院農学研究科博士課程修了。80年、京都大学理学博士、同年山口大学医療技術短期大学助教授に就任。2000年、山口大学理学部助教授。専門は動物行動学・音響行動学。1998年、沖縄本島北部のヤンバルの森で新種の「リュウキュウテングコウモリ」と「ヤンバルホオヒゲコウモリ」(沖縄島で初めての森林性コウモリ)を発見。現在も山口県秋吉台などでフィールドワークを続け、コウモリの母子コミュニケーション等について研究している。著書に、『コウモリの生活戦略序論』(88年、東海大学出版会)。

2006年6月号掲載

絶滅の危機に瀕するカグラコウモリの一番の天敵は・・・

──それはひどいですね。

松村先生 ええ。種を安全に保護するには、ある一定の個体数が必要だと思うんです。「トキ」のように最後の数羽になってからどんなに大事にしても、それはもう取り返しがつきません。この地のカグラコウモリは、現在、非常に危険な状態にあると思っています。

しかし、保護と一口にいっても、やみくもにただ保存すればいいというものではないんです。天候などによって種の適応の幅がどれくらいあるかを知る必要があります。

──そこで、先生の長期にわたる調査で得られたデータが活かされてくるということですね。

|

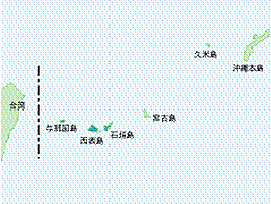

| 日本に生息するカグラコウモリは、世界のカグラコウモリ科のコウモリの北限種。石垣島、西表島、与那国島などで確認されている。生息洞くつが失われたり、出産洞くつ近くの森が失われたりし、消滅の危機にある |

松村先生 はい。そのために、ひたすら自腹で調査を行なっているわけですが、その際、コウモリを狙うアオダイショウやハブはもちろん、観光業者や観光客も退散してもらっています(笑)。

──人間が一番強敵かもしれませんね。

松村先生 本当にそうですよ。以前一度、観光業者と話し合って、もう洞くつには人を入れないと約束したのですが、どうも怪しかったので、私が島から引き上げたと見せて洞くつ内に潜んでいたことがあります。案の定、観光業者は翌日観光客を連れ込んできました。「約束したじゃないですかー」と私がライトを照らすと、相手は「わー」と逃げ出したりして(笑)。

それにしても、どんなに説明しても、なかなか分ってもらえないようですね。当初は30年と考えていた私の研究も、こう人による撹乱が増すと、そう長くは続けられないかもしれません。カグラコウモリと運命を共にするかもしれないと思っています。

カグラコウモリはタイ南部のマレー半島基部と八重山諸島とが地続きだったことを示す貴重な動物種、つまり生物地理学でいういわゆる遺存種にも当り、本当に貴重な存在でもあります。

──失ってからその大事さに気付くようなことだけには、ならないようにしたいものですね。今後とも先生のご研究を応援しております。

本日はどうもありがとうございました。

|

| 『コウモリの生活戦略序論』(東海大学出版会) |

サイト内検索

サイト内検索