こだわりアカデミー

深海と宇宙。 極限に生きる生物を比較すれば、 生命とは何かがわかると思います。

極限環境で生命の起源を探る

(独)海洋研究開発機構 深海・地殻内生物圏研究分野 分野長

高井 研 氏

たかい けん

1969年京都生まれ。97年、京都大学大学院農学研究科水産学専攻博士課程修了、同年より(独)海洋研究開発機構(JAMSTEC)の研究者に。日本学術振興会特別研究員、科学技術振興事業団科学技術特別研究員などを経て、2009年より(独)海洋研究開発機構、海洋・極限環境生物圏領域 深海・地殻内生物圏研究プログラム プログラムディレクター、14年より深海・地殻内生物圏研究分野 分野長。12年9月よりJAXA宇宙科学研究所客員教授を兼任。著書に『生命はなぜ生まれたのか─地球生物の起源の謎に迫る』(幻冬舎新書)、『微生物ハンター、深海を行く』(イースト・プレス)など。

2014年5月号掲載

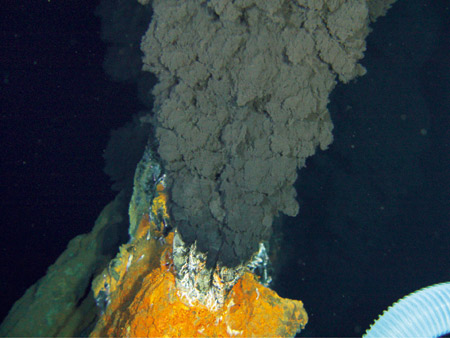

──400度! そんな高温の中に生物がいるんですか?

高井 はい、いるんです。地球に海が誕生した40億年前からこうした熱水噴出孔は存在していて、世界中で500ヶ所以上発見されています。でも、ここまで高温な場所はまだあまり調査が進んでいないんですよ。世界の海底には誰も採取したことのない微生物がまだまだたくさんいるはずです。

|

| カリブ海調査で約400℃の高温を記録したビービ熱水域の「ブラックスモーカー」。熱水が亜鉛・銅・鉄などの硫化物を多く含んでいるため、海水と反応して黒色になる〈(c)JAMSTEC〉 |

──世界にはそんなにたくさん生命起源の誕生スポットがあるんですか? ということは、今でも新しい生命の起源が生まれる可能性があるということになりますよね。

高井 そうです、今でも生まれている可能性はあります。

──なるほど。それはすごいことですね。でも先生のおっしゃる通りなら、生命の起源がもっとたくさん存在してもいいのでは? 私たちの祖先は系統をたどると一つに集約されるとされていますから、なんだかそれと矛盾しているような気がするのですが。

高井 確かにそう感じるかもしれませんね。ただ、進化というものは「淘汰」をします。もし、今新しい祖先となる種が生まれたとしても、それはあまりにも弱々しい存在。生き続けることはできないでしょう。人間の祖先は、他の祖先に勝ち抜いて生き残ってきたものなのです。勝ち抜いて地球全体に広がりました。全体に広がれば、隕石が降ってきても火山が爆発しても、どこかで生き延びられますから。

──生命とは、誕生は簡単だけど生き続けることが難しいものなのですね。

|

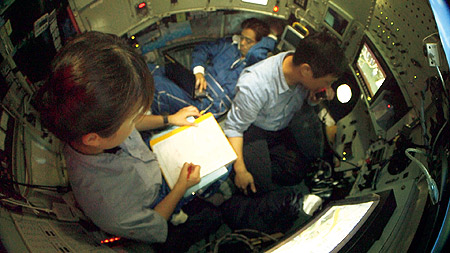

| カリブ海調査時の「しんかい6500」内部の様子。高井氏は「しんかい2000」を合わせると50回以上深海に潜航している〈(c)JAMSTEC〉 |

サイト内検索

サイト内検索