こだわりアカデミー

深海と宇宙。 極限に生きる生物を比較すれば、 生命とは何かがわかると思います。

極限環境で生命の起源を探る

(独)海洋研究開発機構 深海・地殻内生物圏研究分野 分野長

高井 研 氏

たかい けん

1969年京都生まれ。97年、京都大学大学院農学研究科水産学専攻博士課程修了、同年より(独)海洋研究開発機構(JAMSTEC)の研究者に。日本学術振興会特別研究員、科学技術振興事業団科学技術特別研究員などを経て、2009年より(独)海洋研究開発機構、海洋・極限環境生物圏領域 深海・地殻内生物圏研究プログラム プログラムディレクター、14年より深海・地殻内生物圏研究分野 分野長。12年9月よりJAXA宇宙科学研究所客員教授を兼任。著書に『生命はなぜ生まれたのか─地球生物の起源の謎に迫る』(幻冬舎新書)、『微生物ハンター、深海を行く』(イースト・プレス)など。

2014年5月号掲載

──もう少し近い他の星では?

高井 2014年1月に、火星の少し向こう側にある小惑星「ケレス」で噴水が見つかり、海がある可能性があります。ケレスなら、「はやぶさ2」を少し進化させた規模の探査機で行くことができます。日本の探査機を飛ばすならケレスの方が可能性が高いかもしれません。ただし予算の問題が…。

──やはり、なかなか狭き門ですね。なんとか予算がつかないものでしょうか。

高井 本当にそこが悩みの種です。ただ、個人的には今後は民間からの寄付という選択肢もあるのではないかと思っています。宇宙で生命体を探すことは、2600年前にギリシャ哲学が生まれたときからの命題で、まさに人類の夢ですから。探査にはだいたい500億円くらいかかるのですが、日本国民約1億3千万人が一人400円も寄付していただければ探査することができます。壮大なスケールの映画を10年くらい見れると思ってくだされば(笑)。

──ぜひ夢の映画を見てみたいですね(笑)。ところで、宇宙に生命体が存在することがわかれば、先生の研究にはどのような影響があるのですか?

高井 生物学では、違う環境にいる「2例目」が見つかると、両者を比較することでいろいろなことが分かるようになります。私たち人類が「地球種」とすれば、2例目の「宇宙種」が見つかることで、生命とは、そして生命の起源とは何か、飛躍的に研究レベルが進むでしょう。今の生物学はたまたま地球で生き残った私たち1種に関するものですから。

──それはまさに生物学の革命ともいえますね。近い将来、どこかの星で新生命体が発見されることを楽しみにしてます。

本日は、どうもありがとうございました。

|

| 有人潜水調査船「しんかい6500」。深度6,500mまで潜行可能〈(c)JAMSTEC〉 |

|  |

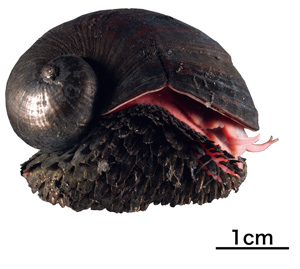

| 海では微生物以外の調査も。インド洋で発見された風変わりな巻貝の一種「スケーリーフット」。1例目は黒色で鉄と硫黄でできている鱗をもつもの。高井氏は2例目となる鱗なしの白いものを発見した〈(c)JAMSTEC〉 | |

サイト内検索

サイト内検索