こだわりアカデミー

抗生物質の宝庫といわれる「放線菌」は、 驚きの新物質を生み出す可能性を秘めています。

身近な土壌に存在する「放線菌」

東京大学大学院農学生命科学研究科教授

大西 康夫 氏

おおにし やすお

1968年大阪府生まれ。91年東京大学農学部卒業、93年東京大学大学院農学系研究科修士課程修了。95年日本学術振興会特別研究員-DC(96年からPD)。96年東京大学大学院農学生命科学研究科博士過程修了、博士(農学)の学位取得、97年同研究科助手、2002年同研究科助教授、07年同研究科准教授、10年同研究科教授に就任、現在に至る。第10回(平成25年度)日本学術振興会賞受賞。

2015年4月号掲載

抗生物質の半分以上を「放線菌」がつくっている

──先生は、土壌微生物である「放線菌」研究の第一人者だと伺っております。学界からも高い評価を受けており、優れた若手研究者を顕彰・支援する「日本学術振興会賞」を受賞されているそうですね。

放線菌とは、あまり聞かない名前ですが、結核の特効薬として知られている「ストレプトマイシン」は放線菌からつくられているとか?

大西 おっしゃる通りです。実は、世に知られている抗生物質の半分以上を放線菌がつくっているんですよ。そのため、放線菌は「抗生物質の宝庫」とも呼ばれています。

──半分以上も! 放線菌とはいったいどのような微生物なのですか?

大西 雑木林や公園など、われわれの身近にある土の中に存在する微生物です。生物学上では「原核生物」(大腸菌、納豆菌などの細菌)に分類されますが、遺伝子の数が多く、原核生物の中では最も進化した生き物といわれています。これまでに約2,800種の放線菌が発見されており、抗生物質の基となる化学物質を約8,000種もつくり出してきました。

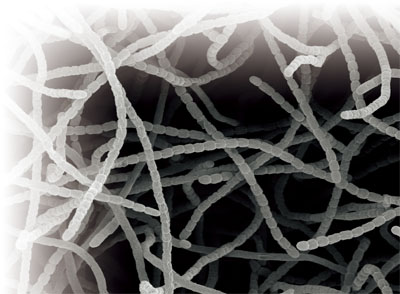

また、形は菌糸状なんですが、栄養条件が悪くなると胞子を形成するという複雑な形態分化を行う菌であるため、基礎研究分野においても重要な研究対象とされています。

|

| ストレプトマイシンをつくる放線菌「ストレプトミセス・グリセウス」。大西先生の醗酵学研究室で長年研究対象にしている〈写真提供:大西康夫氏〉 |

──そういう点では粘菌などとも似ているんですね。では、どのようにして抗生物質をつくっているのですか?

サイト内検索

サイト内検索