こだわりアカデミー

生命とは何か、 光るたんぱく質で、その謎を解明していきます

発光生物から、光る街路樹を作る

大阪大学産業科学研究所教授

永井 健治 氏

ながい たけはる

1968年生まれ。92年筑波大学第二学群生物学類卒、94年同大学院農学研究科修士課程修了、95年日本学術振興会特別研究員DC1、98年東京大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士(医学)、同年理化学研究所基礎科学特別研究員、2001年理化学研究所脳科学総合研究センター研究員、科学技術振興事業団さきがけ研究員、05年北海道大学電子科学研究所教授、08年科学技術振興機構さきがけ研究者(兼任)、12年より大阪大学産業科学研究所教授、14年より同副所長、15年より大阪大学副理事(産学連携担当)。

2017年3月号掲載

永井 下村 脩先生は、オワンクラゲから緑色の蛍光たんぱく質を世界で初めて精製することに成功されました。その後、他の研究者によって遺伝子が解読され、その遺伝子を細胞に導入するだけで細胞を蛍光で光らせることができることが分かり、爆発的に普及しました。今や「バイオイメージング」に不可欠のツールです。その功績からノーベル化学賞を受賞されています。あまり知られておりませんが、下村先生は緑色の蛍光たんぱく質の論文の中で青色の化学発光たんぱく質であるイクオリンの精製に成功したことを主題として報告しています。私はそれらの蛍光たんぱく質と化学発光たんぱく質を活用し、より明るく、より多彩に光るたんぱく質の開発を手がけています。

|

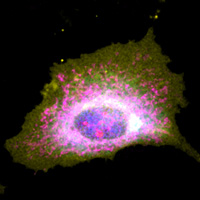

| 光るたんぱく質は、分子や細胞内小器官などを光学顕微鏡でクリアに観察するバイオイメージングに用いられる。写真は光るたんぱく質による細胞イメージングの例〈写真提供:永井健治氏〉 |

──具体的には?

永井 例えば、蛍光たんぱく質と化学発光たんぱく質を組み合わせるハイブリッド化を試みています。光る分子はもともと音叉やギターなどと同様に共鳴する性質を持っており、この性質を利用するのです。両方のたんぱく質を10ナノメートル以内に近接させると、化学発光たんぱく質で発生したエネルギーが蛍光たんぱく質を共鳴によって振るわせ、発光の明るさを増加させることができます。ハイブリッドの仕方を工夫することで、振るわせる効率を上げることができ、12年に従来よりも10倍以上明るいものを作ることに成功しました。

──10倍以上!どのくらいの明るさなのですか?

永井 といっても、月明かりくらい、薄暗い場所で肉眼で見える程度でしょうか。化学エネルギーで光るナノメートルの大きさのランプという意味で、「ナノ・ランタン」と名付けました。その後、組み合わせる発光たんぱく質や蛍光たんぱく質を調整することで明るさを向上させ色のバリエーションを増やすこともできました。当初は黄緑だけでしたが、16年に新たに水色、緑、橙、赤を作りました(12月14日、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズで発表)。

|

| 「ナノ・ランタン」。当初の黄緑に加え、16年に新たに水色、緑、橙、赤を作った〈写真提供:永井健治氏〉 |

生命の誕生や進化などのシンギュラリティに迫る

──先生は、なぜ、光るたんぱく質に興味を持たれたのですか?

サイト内検索

サイト内検索