こだわりアカデミー

生命とは何か、 光るたんぱく質で、その謎を解明していきます

発光生物から、光る街路樹を作る

大阪大学産業科学研究所教授

永井 健治 氏

ながい たけはる

1968年生まれ。92年筑波大学第二学群生物学類卒、94年同大学院農学研究科修士課程修了、95年日本学術振興会特別研究員DC1、98年東京大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士(医学)、同年理化学研究所基礎科学特別研究員、2001年理化学研究所脳科学総合研究センター研究員、科学技術振興事業団さきがけ研究員、05年北海道大学電子科学研究所教授、08年科学技術振興機構さきがけ研究者(兼任)、12年より大阪大学産業科学研究所教授、14年より同副所長、15年より大阪大学副理事(産学連携担当)。

2017年3月号掲載

永井 実は、そもそものきっかけは、大学3年生の時に未だ誰も知り得ていない究極の命題「生きているとはどういうことか」をつきとめたいと思ったことでした。そこで、まずはたった一つの受精卵から複雑な構造がダイナミックにできあがる発生過程の研究を始めたのですが、いろいろ研究をするうちに、ほんの少数の分子や細胞によって引き起こされる生命システムの不連続な変化、つまり「シンギュラリティ」現象の解明が重要なのではないかと思うようになり…。

──シンギュラリティ?

永井 通常では起こり得ない特異な変化とでもいいますか。最近、人工知能の発達でよく用いられるようになった言葉です。人工知能が人間の知能を超えることがまさにシンギュラリティです。自然界では「形あるものからないものへ」という変化が一般的ですが、生命の誕生や進化、成長は「何もないところから何かが生まれる」という真逆の方向です。これは我々が理解している自然界の原理からすれば尋常でない特異な変化、シンギュラリティが起こったことになります。

|

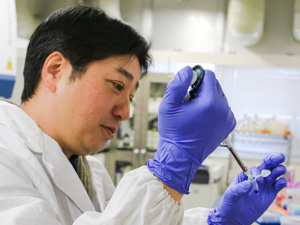

| 実験の様子。ピペットマンという実験器具を用いて遺伝子の溶液を混ぜているところ〈写真提供:永井健治氏〉 |

──なるほど。シンギュラリティ現象に生命の謎を解く鍵があるんじゃないかと。

永井 はい。多くの場合、少数の要素がシンギュラリティの引き金を引くと考えられていますが、それを分子レベルで観察しようと考えたのです。そこで生きたまま分子を観察する手法として、光るたんぱく質を使ったバイオイメージングの活用に興味を持ったのです。ごく少数の分子や細胞でもよりクリアに観察できるように、現在研究を進めているところです。

光るバラやカーネーション。医療診断への可能性も

──一方、先生は、光るたんぱく質を使って、植物を光らせることにも挑戦されているとか。

サイト内検索

サイト内検索