こだわりアカデミー

意外と知られていない暦(こよみ)の歴史。 暦は、日本の風土が育んだ素晴らしい文化なのです。

現代に受け継がれる「旧暦」

歴史学者 女子美術大学名誉教授

岡田 芳朗 氏

おかだ よしろう

おかだ よしろう 1930年、東京都生れ。53年、早稲田大学教育学部卒業、56年、同大学院文学研究科日本史学専攻修士課程修了。文化女子大学教授を経て、2002年より同大学講師。暦の会会長。著書に『暦ものがたり』(83年、角川書店)、『現代こよみ読み解き事典』(93年、柏書房)、『明治改暦』(94年、大修館書店)、『日本の暦』(96年、新人物往来社)、『暮らしのこよみ歳時記』(01年、講談社)、『アジアの暦』(02年、大修館書店)等多数。

2003年2月号掲載

暦は全部で3種類。現在は「太陽暦」が国際標準

──今回は新年を迎えての第1号ということで、暦についてのお話をお願いしようと、先生にご登場願った次第です。本日はどうぞよろしくお願いします。

岡田 こちらこそよろしくお願いします。

──早速ですが、普段私達は当り前のように暦に従って生活をしているので、暦については良く知っているものと思っていました。しかし、先生のご著書を拝読して、ちょっと踏み込んでみると意外に知らないことが多く、その奥深さにびっくりしているところです。

そもそも、暦には今私達が使っている新暦と、明治初頭まで使われていた旧暦がありますよね。この2つはどこが違うのですか?

岡田 おっしゃる通り、明治5年まで日本は旧暦を使っていましたが、グローバルスタンダードに乗り遅れてはいけないということで、欧米で使われていた新暦を使うことにしたのです。

新暦は「太陽暦」といって、ご承知の通り太陽の運行、つまり地球の公転を基準に作られています。正確には365・2422日で1周しますが、新暦では1年を365・2425日として、端数の0.2425日をまとめて4年に1回閏日を置いています。ただし、閏年に当る年でも「西暦が100の倍数であって400で割り切れない時」は、閏日は設けないことになっています。こうすることで、真の1太陽年との誤差を最大限無くしているのです。

──太陽暦はどこで作られたのですか?

岡田 古代エジプトです。その後、古代ローマのジュリアス・シーザー(ユリウス・カエサル)が改良し、紀元前46年に「ユリウス暦」を制定しましたが、さらに正確性を持たせた現在のスタイルに改良したのは、ローマ教皇のグレゴリオ13世です。1582年のことです。

──だから新暦のことを「グレゴリオ暦」ともいうのですね。

岡田 そうです。今、欧米を中心に世界のほとんどの国で使われているのは、このグレゴリオ暦です。

──では、旧暦は?

岡田 「太陽太陰暦」といって、約2500年前に中国で作られたもので、日本には6世紀中頃に伝わってきました。これは、太陽暦と、月の満ち欠け(地球に対しての月の公転)を基準にした「太陰暦」とを組み合わせたものです。

まず、太陰暦を説明しますと、月の満ち欠けの周期は29日半で、それを1か月として1年を計算すると354日余りですから、太陽暦に比べて1年が11日短くなります。つまり、太陰暦を使っている国では、私達よりどんどん先に暦が進んでいってしまうわけです。

──現在は、どこの国が使っているのですか?

岡田 イスラム諸国です。

──でも、どんどん先に進んでいくと、日付と季節が狂ってきますよね?

岡田 はい。ですから、イスラムの世界には季節の行事というものがありません。ラマダンという断食の慣例がありますが、冬に行なう時もあれば、夏の時もあります。私たちの感覚ではちょっと理解しづらいのですが、季節との対応が全くないイスラムでは、それが1つの文化となっているのです。

──なるほど。では、その太陰暦と太陽暦を組み合わせた太陽太陰暦とは、どういう仕組みなのです?

岡田 太陽暦との差が累積して1か月になった頃に「閏月」を設けて、そのズレを調整しているものです。

──しかし、ということは太陽太陰暦でも最大1か月は日付と季節がズレるということですよね? 日本でも昔使っていたということですが、正確な季節が分らないと何かと困りませんか? 特に農作業をする時は、種を蒔くにも苗を植えるにも適した時期があるわけで、それが分らないと失敗してしまいますよね…。

岡田 そこで、「二十四節気」という季節を表す目標を置いて、そのズレを補っていたのです。

──二十四節気といいますと?

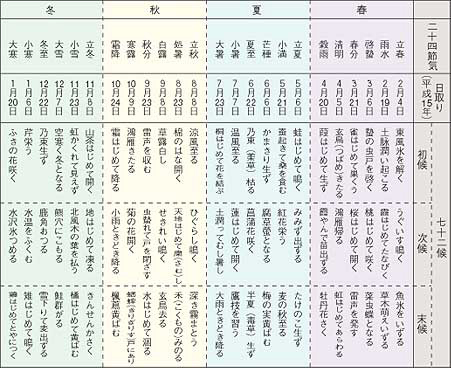

岡田 春分や秋分、夏至、冬至など季節の節目を表す言葉がありますよね? その総称です。これは、冬至を起点として1太陽年を24等分したものなんです(表参照)。

──どうやって1太陽年を測ったのですか?

岡田 地面に柱を立てて、1年で一番影が長い日をチェックしたのです。何年も続けるうちに、約365日でその日が巡ってくることが分った。そこで、その日を「冬至」と名付け、起点にしたのです。

──なるほど。確かに分りやすい目印ですね。

岡田 二十四節気はもともと中国の黄河中流域で作られたので、日本の気候とは多少ズレがありますが、それでもおよそ半月ごとの季節の変化を表す目印としては十分だといえます。

| 【二十四節気・七十二候一覧表】 『暮らしのこよみ歳時記』(岡田芳朗氏著)を参考に作成 |

|

|

| 明治改暦 時の文明開化(大修館書店) |

岡田芳朗先生が、新著『春夏秋冬 暦のことば』(大修館書店)を刊行されました。「酉の市」や「臘月」など、「暦のことば」にまつわるさまざまな話が掲載されています。慌しい毎日だからこそ、忘れられがちな伝統や感性が息づく暦のことばに触れてみてはいかがでしょうか。

※岡田 芳朗先生は、2014年にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索