こだわりアカデミー

意外と知られていない暦(こよみ)の歴史。 暦は、日本の風土が育んだ素晴らしい文化なのです。

現代に受け継がれる「旧暦」

歴史学者 女子美術大学名誉教授

岡田 芳朗 氏

おかだ よしろう

おかだ よしろう 1930年、東京都生れ。53年、早稲田大学教育学部卒業、56年、同大学院文学研究科日本史学専攻修士課程修了。文化女子大学教授を経て、2002年より同大学講師。暦の会会長。著書に『暦ものがたり』(83年、角川書店)、『現代こよみ読み解き事典』(93年、柏書房)、『明治改暦』(94年、大修館書店)、『日本の暦』(96年、新人物往来社)、『暮らしのこよみ歳時記』(01年、講談社)、『アジアの暦』(02年、大修館書店)等多数。

2003年2月号掲載

旧暦では「月」がカレンダー

──「旧暦」についてまとめますと、日付は月の満ち欠けで、季節は二十四節気で分るようになっていたということですね。

岡田 そうです。

旧暦の良いところは、「今日は満月だから15日」というように、月の形で今日が何日だと分るところでしょう。いってみれば月がカレンダーなのです。そして、二十四節気を知っていれば季節が分る。種蒔きや田植えに適した日が、ちゃんと分るのです。

新暦になった今でも、旧暦時代の風習が残っていますが、季節にぴったり合わせるためには旧暦の日取りに従った方がいいものも多々あります。

──といいますと?

岡田 例えば七夕がそうです。旧暦の七夕・7月7日は、現在の7月30日−8月28日頃に当り、ちょうど梅雨も明けて澄んだ夜空が広がる時期です。また、旧暦7日の夜は半月と決まっていますから、月明かりも少なく、夜11時頃に沈んでしまうので、星空がよく見える。

しかし、今の7月7日は、たいてい梅雨の真最中で、しかも満月の場合もあるので、星が見えないことの方が多いですよね。これでは七夕の意味がありません。

──旧暦7月7日であればこその七夕だったのに、新暦になって「7月7日が七夕です」と固定してしまったために、こうしたことが起こったのですね。

岡田 そうなんです。旧暦では、さまざまな慣習が、気候にぴったり合っているのです。

季節を知る目印としては、二十四節気をさらに細かく分けた七十二候というのもあるんですよ(表参照)。

──それも中国で作られたのですか?

岡田 元々はそうですが、当然日本と中国は気候が違いますから、72もの細かさに分けると、どうしても合わないものが出てきます。そこで、1685年に渋川春海という天文暦学者が日本の気候や風物に合わせてアレンジしたのです。

例えば「桜はじめて開く」なんて、いかにも日本的でしょう。

──そうですね。

そういえば七十二候以外にも、日本風にアレンジされたものがありますよね?

|

| 「縞揃女弁慶」(天保15年)。伊勢暦をを見る女性が描かれた浮世絵。 <写真・資料提供:岡田芳朗氏> |

岡田 「雑節」ですね。これは、気象の変化に迷信や風習が絡み合った、日常生活の中から生れた文化です。中でも八十八夜や二百十日、二百二十日なんかは、中国生れの二十四節気や七十二候ではどうもしっくり表現できない、日本独自の気候に基づいて作られたものです。

また、旧暦には日の吉凶を記した「暦註」もあります。おなじみの大安や仏滅といった「六曜」、一白水星とか二黒土星などの「九星」も暦註の1種です。

これらが実に楽しく組み合わさったのが、旧暦なんです。

──新暦へと改暦された今でも、二十四節気や六曜はしっかりと残っていますね。

それにしても、これだけの要素があると、カレンダーも大変ですね。当時のカレンダーはどうなっていたのですか?

岡田 それがうまくできているんですよ。

まず、太陽太陰暦では、1年は354日ですから、30日の月と29日の月を交互に配置していました。それぞれ「大の月」「小の月」といいます。そこに、二十四節気や暦中などを細かく入れ込んでいたので、さながら1冊の本のようです。

|

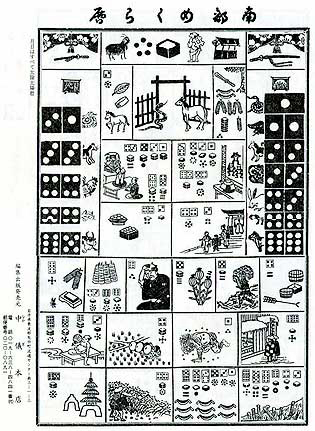

| 200年の歴史を持つ文字が読めない人のための暦「南部めくら暦」。1年間の主な暦註がコンパクトに描かれている。 <写真・資料提供:岡田芳朗氏> |

また、1年間の主な暦註を1枚の紙にまとめた暦もありました。私たちがカレンダーを見る時は、例えば「今日は1月20日だから大寒だ」という見方ですが、「今年の大寒は1月20日だ」という見方をしていたのです。

ついでにいえば、正式な暦には載っていませんが、地域ごとの「自然暦」というのもありました。日本は地形が入り組んでいますから、隣同士の村でも微妙に気候が違うことがあります。そんな背景から、村落ごとの暦が生れたのです。

──中国で生れたものを生かしつつ、日本独自の風土をうまく取り入れてきた…。そういう意味では、暦は日本の風土が育んだ、素晴らしい文化だといえますね。

|

| 明治改暦 時の文明開化(大修館書店) |

岡田芳朗先生が、新著『春夏秋冬 暦のことば』(大修館書店)を刊行されました。「酉の市」や「臘月」など、「暦のことば」にまつわるさまざまな話が掲載されています。慌しい毎日だからこそ、忘れられがちな伝統や感性が息づく暦のことばに触れてみてはいかがでしょうか。

※岡田 芳朗先生は、2014年にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索