こだわりアカデミー

オーストラリアの先住民“アボリジニ”の独特の世界観を 彼らのアートから紐解く

今、世界が注目するアボリジニ・アート

神戸大学大学院国際文化学研究科教授

窪田 幸子 氏

くぼた さちこ

1959年東京都生まれ。88年甲南大学大学院博士後期課程単位取得退学、97年広島大学総合科学部助教授、2009年より現職に就任。オーストラリアの先住民、アボリジニの研究を専門とし、広く、国家、国際言説、先住民のあいだのダイナミズムにも研究を広げている。著書に、『アボリジニ社会のジェンダー人類学―先住民・女性・社会変化』(世界思想社)、『「先住民」とはだれか』(共編著/世界思想社)など。

2016年9月号掲載

窪田 今では、現代アートと認められている抽象的な表現もありますが、もともとはシンボル化した記号のようなものでした。円形はキャンプ地か泉を表し、人間や精霊はUの字のような形で、その横に丸があれば女性、槍があれば男性を表すといったものです。そうした記号を組み合わせて、どこそこに泉や山があるなどと、具体的な場所が描かれました。

──風景画や地図のようなものだったのでしょうか?

窪田 そうですね。ただ、彼らはよく点描を用いるのですが、その点の一つひとつが精霊が土地を旅する時間の経過を表しているようにもとれます。瞬間を切り取っているのではなく、実際に歩きながら描いている、とでもいいますか。

──そもそもの絵というものの捉え方がわれわれと違うのかもしれませんね。ところで、それらは何に描かれているのですか?

窪田 ヨルング村のある大陸北部では、今でも「樹皮画」といって、ユーカリの樹皮にオーカーという天然の顔料で描いています。一方、中央砂漠エリアでは、1970年代頃から西洋の技法を取り入れキャンバス地にアクリル絵の具で描くようになりました。

|

| 販売のために描かれた樹皮画。クランのドリーミングの場所が描かれる〈写真提供:窪田幸子氏〉 |

──伝統的なものばかりではないんですね。

窪田 はい。アボリジニは、1788年にオーストラリア大陸へのイギリス人の入植が始まったことで、入植者による迫害を受けるようになったのですが、その後、権利回復運動などにより1967年に市民権を獲得しました。経済的自立が必要になったことで注目されたのが、アボリジニ・アートだったのです。木が育たない砂漠では樹皮画のように商品として流通させるものがなく、国の支援を受けながら新しいスタイルを生み出し、次第に普及させていきました。また、伝統的な樹皮画などは、もともとは男性だけが描くものでしたが、商品としての価値が認められるようになると、80年代ぐらいから女性も描くようになり、次第に変化しています。

|

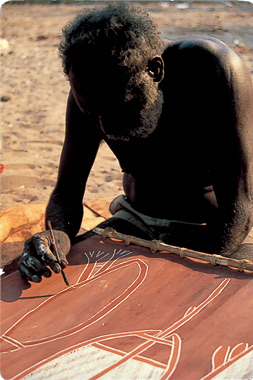

| 樹皮画を描く。細い筆をつくり、赤、黄、黒、白の4色の顔料(オーカー)で描く〈写真提供:窪田幸子氏〉 |

──伝統を守りながらも新しいものを上手に取り入れていったのですね。

|

窪田 幸子先生は、2021年4月より芦屋大学学長に就任されました。

サイト内検索

サイト内検索