こだわりアカデミー

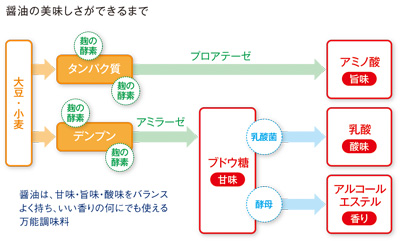

和食の代表的な調味料「醤油」は、 日本の「国菌」である麹菌が生み出したのです。

「醤油」の美味しさの謎に迫る

東京農業大学短期大学部醸造学科教授

舘 博 氏

たち ひろし

1953年京都府生まれ。77年東京農業大学農学部醸造学科卒、同大学院農学研究科博士前期課程農芸化学専攻修了。同大助手、講師などを経て、2002年教授に。10年から短期大学部部長。同年「醤油功労賞」受賞。万能調味料の謎を解くため、研究一筋40年、自他ともに認める「醤油博士」。著書に『しょうゆの絵本』(農山漁村文化協会)、『しょうゆが香る郷土料理』(日本醤油協会)など。

2014年2月号掲載

──具体的には、どのように実験をされたのですか?

舘 麹には多くの酵素が含まれていますが、その麹菌を培養、抽出し、抽出液の中から酵素を取り出して酵素反応を行う作業を繰り返すのです。学生と一緒に、来る日も来る日も実験に明け暮れていました。当時は、1日に1,000本くらいの試験管を洗うというハードな毎日でしたね。

|

──それは大変な作業ですね・・・。それで、新しい酵素は見つかったんですか?

舘 はい。苦労の末、1992年、新酵素を発見することができました。これが、醤油の旨味をつくり出すカギとなる酵素だったのです。

美味しいだけじゃない 醤油の秘められた可能性とは?

──では、これからのご研究のテーマについてお聞かせください。

舘 醤油に含まれる成分が、将来的に医療に役立つ可能性があることが分かってきました。例えば、免疫力をアップさせる成分や、糖尿病予防に有効となるかもしれない成分などがそうです。醤油そのものは薬ではありませんが、醤油に含まれる物質が新しい何かを生み出そうとしている。その可能性を探るため、研究を続けています。

|

|

| 茨城県牛久市で行った味噌づくりの課外授業の様子〈写真提供:舘博氏〉 |

──醤油には多くの可能性が秘められていそうです。

しかし、聞くところによると、醤油のグローバル化が進んでいる一方で、日本国内での醤油消費量が近年、低下傾向にあるそうですね。

|

| 『しょうゆの絵本』(農山漁村文化協会) |

舘 博先生は、2019年3月に退職されました。

サイト内検索

サイト内検索