こだわりアカデミー

筋肉構造や体内成分の分析から 刺身の「おいしさ」を裏付ける

刺身のおいしさを科学する

昭和学院短期大学学長

畑江 敬子 氏

はたえ けいこ

1941年生まれ。お茶の水女子大学家政学部卒。同大学大学院家政学研究科修士課程修了、理学博士。86年お茶の水女子大学助教授、97年同大学教授に就任。2006年和洋女子大学家政学部教授、12年より現職の昭和学院短期大学学長に就任。06〜12年内閣府食品安全委員会委員。著書 『さしみの科学―おいしさのひみつ』(成山堂書店)、『食事設計と栄養のための調理科学実験』(光生館)、「スタンダード栄養・食物シリーズ6 調理学」(東京化学同人)。

2015年11月号掲載

畑江 赤身の魚は白身より結合組織が緩く、筋肉中の旨み成分が多い。そのため、より味が濃く感じられてとろりとした食感になるんです。

──旨み成分とは、科学的にはどういうものなのですか?

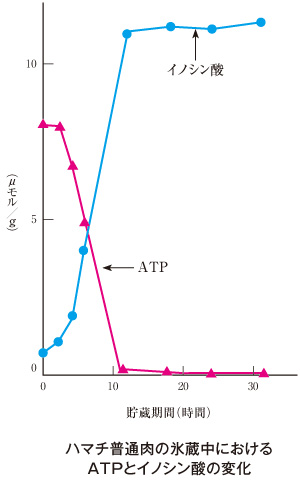

畑江 一般に、味に影響する成分は、アミノ酸や糖類など100種類以上あるのですが、中でも刺身の味を左右するのが「イノシン酸」という成分です。イノシン酸は、ATPという筋肉を動かすためのエネルギーを生み出す物質が分解されてできるもので、魚が生きている間は、ATPは分解されてもすぐにエネルギーとして再生されイノシン酸は少ないんですが、魚が死ぬと、ATPの分解とともにイノシン酸が増していきます。

──なるほど。それで水揚げ後、時間をおくとイノシン酸が増えて味が濃くなっておいしさを感じるという訳ですね。

畑江 はい。ですから、死ぬときに魚がバタバタすると、暴れるのにエネルギーを使ってしまい、イノシン

酸が減ってしまうため、そうならないよう、水産業者は苦しませずに即殺するのです。ただし、時間が経ち過ぎると、今度はイノシン酸の分解が進んで、逆に味が低下してしまいますが…。

──ほう。では、どの程度の時間を置くのがちょうどよいのですか?

畑江 魚の種類にもよりますが、実験の結果からだいたい水揚げ後7〜8時間後とされています。ですから、その程度の時間をおいて料理を出す料理屋も多いようですよ。

コリコリ新鮮なイカか? 甘味がぐっと増したイカか?

──料理人の経験による知識が実験結果によって裏付けられているともいえますね。でも、刺身料理は食感と旨み、どちらを優先すべきなのでしょうか?

畑江敬子先生は、2016年3月に昭和学院短期大学を退職されました。

サイト内検索

サイト内検索