こだわりアカデミー

消滅の危機に瀕しているツングース語。 少数言語にも優れた表現力と複雑さがあります。

消滅の危機に瀕するツングース語

北海道大学大学院文学研究科教授

津曲 敏郎 氏

つまがり としろう

つまがり としろう 1951年、福岡県生れ。北海道大学文学部卒業後、北海道大学文学部助手、小樽商科大学助教授、同教授を経て、現在北海道大学大学院文学研究科教授。専門は北方少数民族言語学、特にツングース諸語の記述的・類型的研究を行なう。2001年、ウデヘ人の元教師の自伝『ビキン川のほとりで 沿海州ウデヘ人の少年時代』(北海道大学出版会)の翻訳・編集を手掛ける。

2003年10月号掲載

現地調査中にウデヘの「自分史」と運命的な出会い

──言語学というのは、聞けば聞く程複雑で面白い分野ですね。ところで、先生がツングース語のご研究を始められたきっかけは?

津曲 幼い頃から北海道で育ったこともあって、北への憧れというものが漠然とありました。アルタイ系言語を研究しようと、北海道大学に進学したところ、ツングース語研究の第一人者である、恩師の池上二良先生と出会い、現在の研究をするに至りました。

──なるほど、そうだったのですか。それでは、言語学の調査・研究とは具体的にどんなことをするのですか?

津曲 研究は、主に現地を訪ねて、現地の人と話をする、フィールドワークを中心に行なっています。始めに「頭はなんといいますか?」、「手はなんといいますか?」と、単語の基礎語彙調査をして、言語の音の仕組みを解明していきます。今度はそれを重ねて長い文章を調べていくのです。

──「現地」というと、どちらで調査されることが多いのですか?

津曲 ロシアと中国の一部です。ツングース語の話し手は、これらの地域に分布しているので。

しかし、私がこの研究を始めた当時は、どちらも政策の関係で長い間調査が困難でした。初めて海外調査したのが中国だったのですが、途中で天安門事件が起きてしまい、急遽ロシアのアムール川流域へとプロジェクトが変更となりました。最近は沿海州のウデヘの村に出かけています。

──そこで先生の訳書「ビキン川のほとりで」の著者とお会いになったわけですね。

|

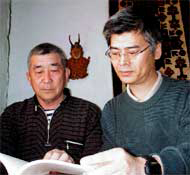

| 「ビギン川のほとりで」著者のアレクサンドル・カンチュガさん(写真左)と津曲氏 (写真提供:津曲敏郎氏) |

(※『ビキン川のほとりで』は、公的に文字化されることのないウデヘ語で、著者自ら幼少時代の伝統的生業、学校や遊び、親子や兄弟の絆、戦争中の生活の様子などを書き綴った作品。民族学的に非常に貴重な資料であり、言語資料としても高い価値がある。ウデヘ語とロシア語対訳の原稿を津曲氏が日本語に翻訳した)

津曲 そうです。調査中に著者のアレクサンドル・カンチュガさんと知り合いました。カンチュガさんは現在68歳で、それでもウデヘ語の話し手としては、若い世代に入ります。ウデヘ語は今や、現地でも年輩の方にしか使われない言語になっているのです。

──それにしても、よくカンチュガさんが自伝を書いてくれることになりましたね。本を出版されるまでに、どのような経緯があったのですか?

津曲 そもそもカンチュガさんはロシア語と文学の教職経験があり、記憶も優れていて、ウデヘ語に対する熱意も人並み外れたものがありました。

言語学の調査のためには、文法の分析や、単語を拾うために、まとまった量のテキストを採取する必要があります。そこで、ごく簡単なテキストの執筆をお願いしたのですが、カンチュガさんは自分史のような感覚で幼少時の話や生活文化などを書き出していってくれました。それがとても文学的で面白かったので、日本の方達にもぜひ伝えたくて、訳書を制作しました。

──カンチュガさんのような方に巡り会えたのは本当に幸運でしたね。

津曲 そうですね。書いていただいたウデヘ語とロシア語の対訳原稿は、私の宝物です。実はもう続編の原稿もいただいていて、早く整理・翻訳しなければなりません。

|

| 『ビキン川のほとりで 沿海州ウデヘ人の少年時代』(北海道大学出版会) |

※津曲 敏郎先生は、2020年11月7日にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索