こだわりアカデミー

消滅の危機に瀕しているツングース語。 少数言語にも優れた表現力と複雑さがあります。

消滅の危機に瀕するツングース語

北海道大学大学院文学研究科教授

津曲 敏郎 氏

つまがり としろう

つまがり としろう 1951年、福岡県生れ。北海道大学文学部卒業後、北海道大学文学部助手、小樽商科大学助教授、同教授を経て、現在北海道大学大学院文学研究科教授。専門は北方少数民族言語学、特にツングース諸語の記述的・類型的研究を行なう。2001年、ウデヘ人の元教師の自伝『ビキン川のほとりで 沿海州ウデヘ人の少年時代』(北海道大学出版会)の翻訳・編集を手掛ける。

2003年10月号掲載

消滅の危機に瀕する少数言語、現地と連携した保護活動

──先生は今後もウデヘ語の調査・研究を続けていかれると思いますが、当面のテーマは何ですか?

津曲 まず「ビキン川のほとりで」の一部を、現地の子供達の絵で絵本に仕立てて、教材として提供すること。それから辞書作りですね。

──そうなると、先程伺ったように、ウデヘ語はすでに年輩の方にしか使われなくなっており、時間制限がありますね。

ウデヘ語に限らず少数民族言語は減っているそうですが。

津曲 そうですね。現在、言語の数は6,000以上あるといわれていますが、そのうち話し手が100万人以下の言語は96%、100万人以上はわずか4%です。また面白いことに、全世界の言語数のうち、わずか4%の言葉を世界人口96%の人が使っているのです。

──非常にアンバランスな数値ですね。

津曲 そうですね、言語の危機が迫ってきていて、このままでは話し手が亡くなってしまうと、民族言語も滅びてしまいます。70歳前後の話し手しかいない言語は、あと10年か20年で確実に消滅してしまいます。話し手の年代と人数から計算して、現在6,000ある言語は、100年後には多くても半分しか残らないともいわれています。

──言語もやはり、より実用的で効率の良いものに集中していくのでしょうね。そして、少数言語は話し手の多い言語へと引き寄せられてしまうのですね。

|

| 現地の小学校で行なわれているウデヘ語の授業風景 (写真提供:津曲敏郎氏) |

津曲 世界各国の言語の中で、学校でも学べる機会の多い、英語、フランス語、スペイン語などは実用的といえます。それに比べて、少数言語は実用的ではないですし、真面目に勉強する人も少ないのです。

最近になってようやく、言語が絶滅してしまう前にできるだけ書き留めようという動きが出てきましたが…。

──先生も少数民族の言語の保護に力を入れていらっしゃるそうですね。

津曲 保護活動をしても、それで言語が蘇るほど世の中甘くはないですが、記録を残すことは重要ですし、子供達に少しでも受け継がれるものがあればそれでよしと考えています。

始めは自分のためにウデヘ語の研究を行なってきましたが、今では民族に対して、あるいは村に対して何か返せることはないか考えるようになりました。それは私だけではなく、少数言語の研究に携わる者すべてが同じ気持ちだと思います。

──具体的に保護活動とは、どんなことをするのですか?

|

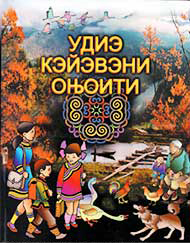

| 彩り鮮やかなウデヘ語の教科書(1999年ハバロフスク刊)の表紙 (写真提供:津曲敏郎氏) |

津曲 研究で記録したものを言語学者だけで使うのではなく、ウデヘ語の教材として、現地の人達に提供しています。カンチュガさんが発音したウデヘ語CDを付けた読本を作り、教材として村の学校などにプレゼントしています。

現地ではロシア語化が進んでいて、ウデヘ語はほとんど実用性のない言語となっていますが、民族側からすれば自分達の言葉に誇りを持っていますし、次世代にとっても貴重な財産になると思います。

──グローバル化が進む反面、民族が自分達のアイデンティティに目覚めるというのは世界的な潮流ですね。

津曲 どんなに話し手が少ない言語でも何千年、何万年の歴史があって現在がある。英語や日本語にも負けない複雑さと表現力を持っているのです。カンチュガさんに書いていただいたテキストも私が本当に理解するには何年も掛かるでしょうし、言語学的な細かい分析となるとまだまだ分らないことはたくさんあるのです。

──なるほど。言葉は文化であり、私達が話す日本語もとても大切な言語なのだと実感しました。これからも自分達の言葉を大切にしていきたいと思います。

本日は本当に楽しいお話をどうもありがとうございました。

|

| 『ビキン川のほとりで 沿海州ウデヘ人の少年時代』(北海道大学出版会) |

※津曲 敏郎先生は、2020年11月7日にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索