こだわりアカデミー

「ミウラ折り」も、衛星「はるか」のアンテナも 閃きを数学的に解くことでつくり上げました。

潰れて強度が増す「ミウラ折り」の不思議

東京大学名誉教授

三浦 公亮 氏

みうら こうりょう

1930年東京生まれ。東京大学名誉教授、東京大学宇宙航空研究所助教授、文部省宇宙科学研究所教授。東京大学工学部船舶工学科卒業後、同大航空学専攻博士課程終了。東京大学の航空研究所が再開されたのに伴い、同研究所の助手となる。63年、コロンビア大学、66〜67年、NASAラングレー研究センターを経て、宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究本部)にて、宇宙構造工学を研究。宇宙構造物の設計家として、小型宇宙プラットフォームSFU(宇宙実験衛星)の二次元展開アレイ等の発明・開発や、電波天文衛星「はるか」の大型アンテナなどの設計に携わる。著書に「ゲームに勝つテニス―科学的思考によるレベルアップ法」(82年、光文社)、「ソーラーセイル―宇宙帆船とルナカップレース」(93年、共著、丸善)など。

2007年10月号掲載

スイスでの山籠りで閃いた 「はるか」のアンテナ設計

──宇宙アンテナの最先端技術も、先生のご発明が関わっていると知り驚きました。これは「ミウラ折り」とは違うご研究ですね。

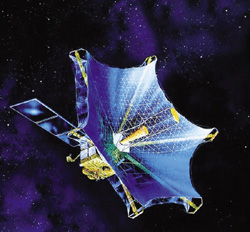

電波天文衛星「はるか」の展開パラボラアンテナや、最近では「きく8号」のアンテナなどについても使われているそうで、これも大変な快挙だと思います。

三浦 80年代後半から90年代始めに掛けて取り組んだ「はるか」の展開アンテナ設計では、頭を悩ませました。傘を広げるようなアンテナをつくると、骨の間の布が鞍型面(馬の鞍のような形の曲面)になって、たわんでしまうんです。

設計のヒントをつかもうと、当時、風船の原理でパラボラアンテナを展開する研究を行なっていたスイスの会社に行ったのですが、見学を断られてしまって。

することがなくなってしまったので、「よし、それなら自分の頭で創り出そう」と、スイスの山小屋に籠って毎日山で遊びながら考えていました。そんな中でふっと思い付くことがあって…。

結局、帰国するまでにはアイデアが固まったんです。

──それはすごいですね。パラボラアンテナを宇宙で広げるというのは、アイデアだけならいいですが、少しでも狂ったら失敗すると考えると、すごく難しいことでしょう?

三浦 ええ。ですから、頭の中では完成しているのですが、実際につくり出す技術者にも大変な難題を持ち込みました。

|

──先生のこの発想、発明のお陰で、世界の国々が電波望遠鏡で宇宙を見ることができるようになったのだと思うと、感動しますね。

サイト内検索

サイト内検索