こだわりアカデミー

人をリラックスさせたり、脳を活性化させる「におい」。 いつか、医療に利用できるようにしたいですね。

「におい」に着目した脳研究

杏林大学医学部教授

古賀 良彦 氏

こが よしひこ

1946年東京生れ。71年慶応義塾大学医学部卒業後、同大学医学部精神神経科学教室入室。76年杏林大学医学部精神神経科学教室に転じ、90年に同大学助教授、95年に教授となる。医学博士。著書に『事象関連電位マニュアル−P300を中心に』(95年、篠原出版・共著)、『花からのメッセージ−心とからだすこやかに』(95年、法研・共著)など。

1999年5月号掲載

桃の「におい」でイライラが解消!

──先生の『におい』の研究とは、具体的にどういうものですか。

古賀 主に、人にいろいろな『におい』を嗅がせて脳波を測定し、脳の働きを見る研究をしています。

ご存じの方も多いでしょうが、人がリラックスしている時の脳波にはα波が多く見られます。そのことから、ある『におい』を嗅がせてα波が増えれば、その『におい』はリラックスさせる効果があると分るわけです。

──例えばどういう『におい』が、心地よくさせるのでしょうか。

古賀 よく知られているものの中に、ラベンダーがあります。実験でラベンダーの『におい』を嗅がせてみると、ほとんどの人にα波の増加が認められました。この『におい』が好きな方には、非常にリラクゼーション効果があるといえます。

──気分を穏やかにしたい時や眠れない時に、ラベンダーの『におい』を嗅ぐと良いと聞きますが、これは科学的にも正しかったということですね。

古賀 そういうことになります。個人差はありますが、ジャスミンも同じ効果が認められました。

また最近、ある化粧品メーカーから桃の『におい』が、どのような影響を与えるか調べてくれという要請があり、PET(※)という装置で脳を流れる血液の量を測定する実験をしたところ、怒りを発現させる脳の扁桃体の血流量を減らして、イライラを抑えるという結果が得られたんです。

※PETによる実験は、秋田県立脳血管研究センターの協力によります。(戻る)

|

| 桃のにおいによる扁桃体の血流量の現象 無臭時と比較し、桃のにおいによって血流量の低下した部位を、黄色および赤色で示す。 写真左下部が扁桃体を含む辺縁系。 |

──『におい』は、リラックスと非常に関係深いんですね。

古賀 リラックス以外に、『におい』には脳を活発化させる働きがあることも分っています。

何らかの刺激が脳に入ってきた時、脳のシステムはその刺激ごとにさまざまな反応、機能を見せ、それぞれに応じた脳波が現れます。これを総称して「事象関連電位(じしょうかんれんでんい)」と呼びますが、その中に刺激後、約0.3秒で現れる「P300」という脳波があります。これは、すでに記憶している情報と、今脳に入ってきた情報が同じかどうか照合、判断する時などに出るんですが、この脳波の大きさが増すほど、脳が活発に活動していることを意味します。

実際、実験で『におい』を嗅ぎながら色や音の区別をさせたところ、本人が好きな『におい』だと、P300の大きさが増えたんです。

──自分の好きな『におい』を嗅いで仕事をすれば、効率が上がるということがいえますね。

古賀 そういう効果も期待できるでしょう。また最近、ウイスキーの『におい』を使って脳の血流量を測る実験で、面白い結果を得ました。人にウイスキーのにおいを嗅がせたら、情緒感情と関係のある脳の右半球、特に快感をコントロールする中枢の部位の血流量が増え、中でもウイスキー好きな人はより効果が見られました。流れる血が増えるというのは、その部位の働きが活発化していることを示しますので、ウイスキーの『におい』が心地よさを与えていることを意味しているのです。

──それは、アルコールが作用しているわけではないのですか。

古賀 アルコールだけでも実験しましたが、断然ウイスキーの方が血流量が増えており、熟成したウイスキーの『におい』がもたらしていることは明白です。

|

| 脳の各部位における血流量のにおい試料間の比較 脳の右側では、ウィスキーのにおいがある時が、エタノールのにおいがある時や、無臭(蒸留水)の時より、どの部位でも血流量が多い。 |

|

| ラベンダーのにおいがα波を増やす効果 |

|

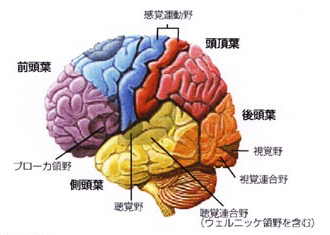

| 脳の構造 辺縁系は前頭葉の底面に位置する。 (The New Grolier Multimedia Encyclopedia CD-ROM |

|

| 『花からのメッセージ 心とからだすこやかに』(法研) |

新たな研究を開始したとのこと。テーマは悪臭が脳の働きに与える影響について

サイト内検索

サイト内検索