こだわりアカデミー

ウイルス内部のたんぱく質に着目して、 さまざまなインフルエンザに効く『万能ワクチン』を 開発しています。

新型にも効く?! インフルエンザ万能ワクチン

国立感染症研究所血液・安全性研究部主任研究官

内田 哲也 氏

うちだ てつや

1979年東京大学医学部卒業後、東京大学大学院医学系研究科に進学。大学院在学中に米国ハーバード大学医学部に留学。85年東京大学大学院医学系研究科修了、国立予防衛生研究所(現国立感染症研究所)に入所、現在に至る。国立感染症研究所は、厚生労働省所轄の研究機関。47年に設立された国立予防衛生研究所を前身とする。97年に国立多摩研究所を統合しハンセン病研究センターを設置、国立感染症研究所に改名。国立感染症研究所と北海道大学、埼玉医科大学、化学メーカー「日油」で構成した厚生労働省研究班の主任研究官を務める。研究班では、あらゆるタイプのインフルエンザウイルスに効くワクチンを開発し、実用化に向けて研究を進めている。

2009年6月号掲載

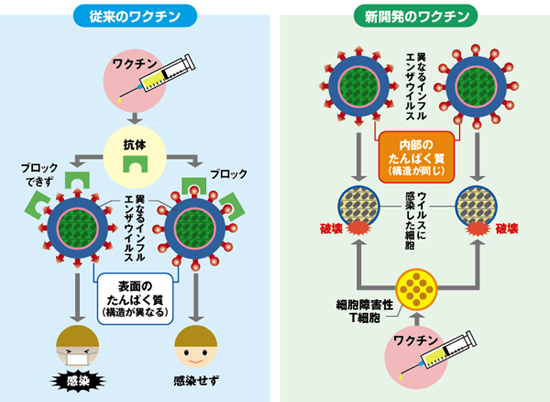

内田 私達の免疫システムは2種類ありまして、従来のワクチンは、そのうちの一つ「液性免疫」を利用して体内に抗体を作っています(下図『従来のワクチン』参照)。

| (左)従来のワクチンでは、外側の突起を無力化する抗体を作っていたが、ウィルスの種類が異なると効果を発揮できなかった (右)新開発のワクチンは、ウィルスの内部のたんぱく質の構造が同じことを利用しており、感染しても増殖が抑制できる<イラストはいずれも内田哲也氏の資料を基に編集部作成> |

──それは具体的にはどういったものなのでしょう。

内田 ウイルスの表面には、たくさんの突起が付いているのですが、まず、病原性を抑えたインフルエンザウイルス(抗原)を体内に送り込むことで、この突起と結合する抗体を体内に作ります。すると、抗体と結合したウイルスは感染力を失い、白血球などの食細胞に取り込まれて分解されていきます。

つまり、外から来た抗原に対して、必ず抗体を作るように働く免疫機能を利用したものですが、実際に感染したウイルスとワクチンが違うタイプの場合には、突起の形も合ないので、せっかく作らせた抗体が働きにくいという弱点があります。

──毎年、流行に合せてワクチンの予防接種が必要なのはそのためなんですね。

内田 そうです。そこで私達研究班では、表面の突起ではなく、ウイルス内部に着目しました。実は内部の物質には、各タイプのインフルエンザウイルスに共通するものが多く、しかも内部構造は変異を起こしにくいという性質がありました。

ウイルス自体が変異しても内部の構造は変らないので、それに対応するワクチンができれば、すべてのウイルスに作用すると考えたわけです。

──なるほど。新型のワクチンは、従来のようにウイルスの変異に悩まされる心配が少ないわけですね。

内田 ええ。新型ではもう一つの免疫システム「細胞性免疫」を利用しています(上図『新開発のワクチン』参照)。

──といいますと?

サイト内検索

サイト内検索