こだわりアカデミー

日本の大学病院で初めての『アンチエイジング』外来。 目的は、寝たきりを予防し、健康寿命を延すことです。

寝たきりを予防する「アンチエイジング」

京都大学医学部附属病院老年内科助教

近藤 祥司 氏

こんどう ひろし

1967年大阪市生れ。92年京都大学医学部卒業。医師免許取得。同大学医学部附属病院老年内科入局。93年より静岡県島田市民病院で循環器内科中心に内科研修。95年より、京都大学理学部生物物理・柳田充弘教授のもとで、細胞周期の研究に取り組む。2001年よりロンドン大学とイギリスガン研究所で細胞老化と解糖系代謝の研究に従事。05年帰国し、京都大学医学部附属病院老年内科に復帰。06年同病院内に日本初のアンチエイジング外来および同教室を開設。現在、同病院老年内科助教、日本抗加齢医学会評議員および日本基礎老化学会評議員。アンチエイジング医療実践とともに、解糖系代謝に基づいた老化研究を進めている。著書に『老化はなぜ進むのか』(講談社)。

2010年6月号掲載

老化とは「死にやすくなること」

──先生は老化に関する研究で大変ご著名であり、日本の大学病院では初となる、アンチエイジング(老化防止)の専門外来を2006年から始められたそうですね。

多くの方が、「老化したくない」とアンチエイジングに励んでいますが、一口に老化といっても、体の機能が衰える現象は人によってまちまちです。そもそも老化に定義というものはあるのでしょうか。

近藤 一番古い定義では、「死にやすくなること」とされています。つまり、加齢とともに内臓の機能が低下するなど、病気に掛かりやすくなり、結果、死にやすくなるということです。これは現象を示していますが、その原因を探るため、1960年代から老化研究が始まりました。

|

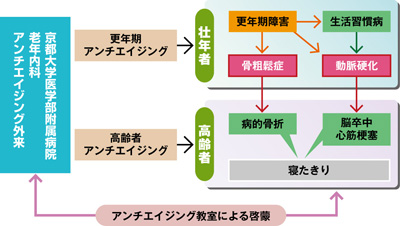

| アンチエイジング外来では、骨粗鬆症と動脈硬化をターゲットに予防医学を実践している。骨粗鬆症と動脈硬化という別々の疾患を同時に診察して、死亡原因と寝たきり原因のギャップを埋める役割が期待されている〈資料提供:近藤祥司氏〉 |

──先生はなぜ、アンチエイジングというものに取り組まれているのでしょうか。

近藤 医大生の頃は、神経に関する研究をやりたいと漠然と思っていました。しかし、その後、細胞周期、細胞老化へと研究対象が変っていき、次第に老化研究にのめり込むようになったんです。

老化研究こそ、これからの高齢者医療と生命科学の新しい接点になると思い、この分野に取り組んでいます。

──老化研究というと、具体的にはどういったことをされているのですか。

|

| 『老化はなぜ進むのか』(講談社) |

|

| 『老化という生存戦略−進化におけるトレードオフ』(日本評論社) |

サイト内検索

サイト内検索