こだわりアカデミー

日本の大学病院で初めての『アンチエイジング』外来。 目的は、寝たきりを予防し、健康寿命を延すことです。

寝たきりを予防する「アンチエイジング」

京都大学医学部附属病院老年内科助教

近藤 祥司 氏

こんどう ひろし

1967年大阪市生れ。92年京都大学医学部卒業。医師免許取得。同大学医学部附属病院老年内科入局。93年より静岡県島田市民病院で循環器内科中心に内科研修。95年より、京都大学理学部生物物理・柳田充弘教授のもとで、細胞周期の研究に取り組む。2001年よりロンドン大学とイギリスガン研究所で細胞老化と解糖系代謝の研究に従事。05年帰国し、京都大学医学部附属病院老年内科に復帰。06年同病院内に日本初のアンチエイジング外来および同教室を開設。現在、同病院老年内科助教、日本抗加齢医学会評議員および日本基礎老化学会評議員。アンチエイジング医療実践とともに、解糖系代謝に基づいた老化研究を進めている。著書に『老化はなぜ進むのか』(講談社)。

2010年6月号掲載

近藤 まずは老化の原因の究明と、それを防止するための対策です。

原因については昔から研究されていて、体の中に酸化ストレスが溜まると老化しやすいとか、遺伝子の異常によって引き起こされるなど、さまざまな仮説があります。最近では、続々と老化に関与する遺伝子が見付かって、研究は急速に進みつつあるんですよ。

──老化防止については、先生が先駆的な研究をされていると伺いましたが?

近藤 はい。活性酸素が細胞の働きを低下させるということはご存知だと思いますが、私は体内の活性酸素を減らして、老化を防止しようという研究をしています。

現在、活性酸素の除去を促す薬の開発にも取り組んでいますが、まだ有効なアンチエイジング薬の開発には至っていません。

「生きがい」を持つことが老化防止に

──ところで、なぜ人はいずれ死ぬのに、アンチエイジングが必要なのでしょうか。

近藤 確かに年をとって老いていくのは仕方がないことです。でも、最後まで寝たきりにならずに、生き生きと自分の好きなことをして暮らすことを、誰しもが望んでいます。つまり、寝たきりを予防する医療を、アンチエイジングと捉えているのです。

|

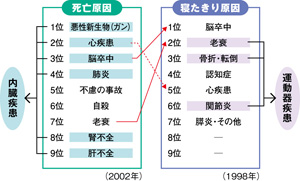

| 死亡原因の多くは内臓疾患である一方、寝たきり原因の多くは運動器疾患であるため、死亡原因に対する予防医学のみでは、今後寝たきりが増加する恐れがある〈資料提供:近藤祥司氏〉 |

──なるほど。美容やシワ取りなど、一般的にいわれているアンチエイジングとは、意味が違うわけですね。

高齢者が元気でいるためには、生きがいが大事だと思うのですが、生きがいを持つことも、寝たきりを予防する方法の一つとして挙げられるのではないでしょうか。

近藤 おっしゃる通りです。趣味や仕事、家庭など、人によって異なるものの、生きがいを持つ人は、やはり病気になりにくいですね。百寿者といわれる100歳を超える方々を観察すると、皆さん生き生きとされています。

日本は、世界でも有数の長寿国ですが、平均寿命から寝たきり期間を差し引いた健康寿命をみると、6〜7年短くなります。つまり、平均6〜7年は寝たきりや入院の期間がある。この寝たきりの期間をなくして、健康寿命を延長すること、これが現実的なアンチエイジングの目標となっているわけです。

──単に寿命を延すのではなくて、できる限り寝たきりにならない健康寿命の延長が求められているわけですね。寝たきり予防のための医療としては、具体的にどのようなものがあるのですか。

|

| 『老化はなぜ進むのか』(講談社) |

|

| 『老化という生存戦略−進化におけるトレードオフ』(日本評論社) |

サイト内検索

サイト内検索