こだわりアカデミー

星の位置や分布、その動きから、 未知の素粒子の正体を突き止める

宇宙の「ダークマター」って何だ?

国立天文台JASMINE検討室室長・教授

郷田 直輝 氏

ごうだ なおてる

1960年、大阪府生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。京都大学理学部助手、大阪大学理学部助教授を経て、99年に国立天文台教授。04年より現職。専門は宇宙論のほか、銀河の形成・進化と重力多体系の力学構造の解析など。天の川銀河の中心部の地図を描くため、JASMINE(赤外線位置天文観測衛星)計画を推進中。著書に、「天の川銀河の地図をえがく」(旬報社)、「ダークマターとは何か」(PHPサイエンス・ワールド新書)など。

2016年1月号掲載

──だからその正体をつかむために各分野の研究者たちが夢中でがんばっているのですね。分かってきたことはあるのですか?

郷田 ダークマターは素粒子の一つで、しかもこれまで発見されたことのない未知の素粒子とされています。でも、それがどんな素粒子かは未だによく分かっていません。

正体を解明するためには、例えば、実験で、実物を作るという試み、そして実際に宇宙のダークマター粒子をつかまえて観察しようという試みも行われています。

──作ったりつかまえたりすることで、直接的な証拠を見つけようとしているわけですね。

郷田 はい。ただし、仮にダークマターとされる素粒子の存在が証明されても、例えばその粒子の重さや、宇宙でどういう風に存在して、どういう動きをしているかなどは分かりません。それには実際に宇宙を観測して、ダークマターの影響を受ける星の動きや、その分布を知る必要があります。

位置天文学で星の微細な動きを観測

──そこで、先生のご専門の「位置天文学」につながるのですね。星の分布を調べて宇宙の地図を作る研究だと伺っています。

郷田 はい。「位置天文学」とは、簡単に言えば、星の位置や運動を調べる研究です。天球面上(夜空)での星の非常に微細な動きから、星までの距離を知って星の立体地図を描いたり、星の運動速度を求めます。実は動かないとされている恒星も、人間が目で見ているだけでは分かりませんか、何万年単位で見れば動いていて、北斗七星なんかも全く違う形になってしまうんです。そうした動きも、ダークマターによる重力が影響していると考えられます。

──何万年単位というと、例えば1年間ならどの程度の動きなのですか?

郷田 1年間にわずか0.1〜0.01秒角程度といったところです(1秒角=1度の3600分の1)。

──そんな微細な動きが、ダークマターが存在するという証拠になるとは驚きです。

|

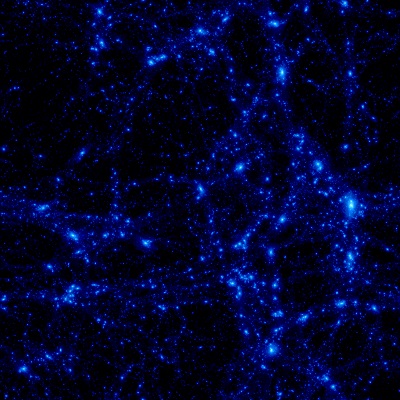

| 数値シュミレーションで計算、作成した、宇宙の大構造を形作るダークマターの分布図〈イメージ作成:東京大学(当時)矢作日出樹氏〉 |

2年後に超小型衛星を打ち上げ。天の川銀河内の星の観測へ

郷田 現在、われわれは日本でも位置天文観測衛星を打ち上げて、天の川銀河内の星の位置と運動を精密に測定しようと計画しています。天の川銀河の中心までは2万7000光年。それを測るためには10万分の1秒角の精度が必要になります。つまり3億6000万分の1度です。

──3億6000万分の1度!? 想像もつきませんね。

|

サイト内検索

サイト内検索