こだわりアカデミー

オジギソウの「おじぎ」は、なぜあんなに素早い? その秘密は、細胞の骨格をつくるタンパク質にあるのです。

オジギソウはなぜおじぎするのか

上智大学理工学部教授

土屋 隆英 氏

つちや たかひで

1943年、東京都生れ。67年、上智大学理工学部卒業。69年、同大学大学院修士課程修了後、同大学化学科生物化学教室助手。78年、同大学教授に。専攻は、生化学食糧化学。著書に『身近な生命科学を知る』(96年、丸善)など。

2000年12月号掲載

ダーウィンも注目したオジギソウ

──先頃、先生の「オジギソウ」に関する研究が、かの有名なイギリスの科学雑誌『ネイチャー』で紹介されたそうですね。本日は、オジギソウの謎についてのお話を中心に、いろいろお伺いしたいと思います。

オジギソウというと、触るとパッと葉を閉じる、その姿は名前の通り「おじぎ」をしているようで、子供の頃から不思議に思っていました。

土屋 そうですね、多くの方が不思議に思うことでしょう。

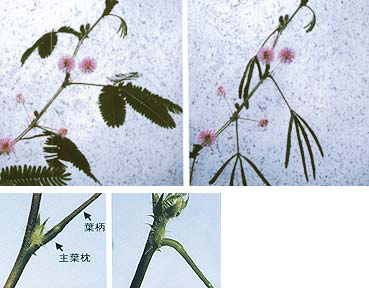

このオジギソウは、別名「ネムリグサ」ともいわれ、ブラジルを原産地とするマメ科の植物で、茎にはトゲがあり、だいたい6−8月頃、淡紅色のかわいらしい花を付けます。何かが触れたり、振動を感じたりすると、素早く葉を閉じて葉の柄がおじぎをするように垂れ下がります。そして20分くらいすると、またもとの状態に戻ります。

古くから、人々は植物がこのような早い動きをすることに驚き、興味を感じていました。すでにギリシャ時代には、オジギソウではないようですが、動く植物の観察記録がとられていました。また、1600年代にはオジギソウの実験もされていたようで、1880年には、かの有名なダーウィンも『植物の運動力』という本で触れているんです。

──植物が素早い動きをするわけですから、誰もが興味を抱きますよね。

どういう仕組みなんですか?

土屋 私達が葉を触ったりすると、それが電気信号となって運動器官である主葉枕(しゅようちん・写真参照)、いわゆる折れ曲がるところですね、そこに伝わるんです。この時の電気信号を計測すると、動物の神経伝達の電気信号と非常に似ているのです。さらに面白いことに、麻酔効果のあるエーテルをオジギソウの近くに置き、大きなビーカーをかぶせて外気を遮断しておくと、電気信号が伝わらない−−。

|

| オジギソウは、葉に何かが触れたり、振動を与えたりすると、葉を閉じて葉の柄が「おじぎ」をするように垂れ下がる(上左:おじぎ運動前・上右:おじぎ運動後、左:運動器官の拡大写真) |

──植物に麻酔が効いているということですか?

土屋 そうなんです。詳しくは分っていませんが、きっとわれわれを含めた動物の神経伝達システムと似ているんではないかと思っています。

※土屋隆英先生は、2020年12月にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索