こだわりアカデミー

オジギソウの「おじぎ」は、なぜあんなに素早い? その秘密は、細胞の骨格をつくるタンパク質にあるのです。

オジギソウはなぜおじぎするのか

上智大学理工学部教授

土屋 隆英 氏

つちや たかひで

1943年、東京都生れ。67年、上智大学理工学部卒業。69年、同大学大学院修士課程修了後、同大学化学科生物化学教室助手。78年、同大学教授に。専攻は、生化学食糧化学。著書に『身近な生命科学を知る』(96年、丸善)など。

2000年12月号掲載

主葉枕の水が移動することでおじぎ運動が起こる

|

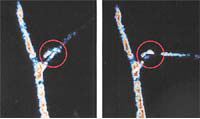

| MRIで撮影した、オジギソウの水の動き。おじぎ運動前にあった主葉枕の下部の水が、おじぎ運動後には消えている |

土屋 実は、電気信号となって主葉枕に伝わるということは、以前から知られていました。しかし、伝わってから何が起きているのか、よく分らなかった…。そこで実際に、脳の診断に使われるMRIで水の動きを調べてみたところ、葉に刺激を与えると、主葉枕の下部の水が上部に移動していることが分りました(写真参照)。

──主葉枕内で水が移動することによって、葉柄が倒れるということですか?

土屋 そうです。これは主葉枕の下部にある水が一気になくなるために、下部の膨圧が減少して発生する現象です。オジギソウを逆さまにして刺激を与えてみると、逆に葉柄が上に起き上がってくるんですよ。

──具体的に、細胞の中ではどういうことが起きているんですか?

|

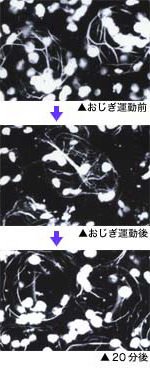

| 主葉枕の骨格を形成するタンパク質「アクチン」の分布写真。おじぎ運動前にあった網目状のアクチンの丸い束が、おじぎ運動後に崩れ、20分程度するとまたアクチンの束が形成される |

土屋 主葉枕の細胞を取り出して、細胞の骨格を形成する「アクチン」というタンパク質の分布を、共焦点レーザー顕微鏡で見てみました(写真参照)。写真を見てもらうと分りますが、繊維状のものがアクチンでして、おじぎ運動の前は、アクチンが網目状に丸く束になっています。ガチッとしていて、細胞内の水は排出されそうにない状態です。しかし、おじぎ運動後を見てみると、アクチンの束がほぐれバラバラになっているんです。

──要するに、電気信号が主葉枕に伝わると、細胞内のタンパク質の構造に変化が起こる。そして細胞の形が変って水が移動し、枝が折れ曲がるということなんですね。

土屋 まさに、そういうことです。その後、20分ほど経つと、水が戻ってきて再び太いアクチンの網目状の束が表れてくるんです。ただ、水を上昇させるポンプ的な機能がよく分っておらず、これからの研究課題ですね。

──解明を大いに期待したいところですね。

ところで、なぜ電気信号が到達すると、その網目状の束が崩れるのですか?

土屋 さらに専門的な話になりますが、電気信号が伝わると、アクチンを構成するアミノ酸の一種、「チロシン」にくっついていたリン酸が離れるために、束がバラバラに崩れるのです。これを「脱リン酸化」と呼ぶんですが、水が戻るとともに、リン酸がチロシンに結合して、またあのようなアクチンの束ができるのです。

──われわれ人間など、動物の運動も同様の仕組みなんですか?

土屋 それは違います。動物でもチロシンの脱リン酸化は見られますが、運動に関わっているものは、細胞性粘菌などの下等生物くらいです。多くの動物の場合は、細胞の増殖、分化、腫瘍形成などに関係しているのがほとんどなんですが、植物でそういう働きがあることは、大変な発見なんです。

※土屋隆英先生は、2020年12月にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索