こだわりアカデミー

ゴリラの社会には 人間の社会構造の根底を探るヒントがあります。

ゴリラに見る人間社会の起源

京都大学大学院理学研究科教授

山極 寿一 氏

やまぎわ じゅいち

やまぎわ じゅいち 1952年、東京都生れ。75年、京都大学理学部動物学科卒業後、京都大学院理学研究科博士課程修了。京都大学霊長類研究所助手、大学院理学研究科助教授を経て現職。78年−83年、アフリカ・ビルンガでゴリラの研究に従事。80年から2年間ケニアの日本学術振興会アフリカ研究センターに勤務。83年、日本モンキーセンター研究員。主な著書に『ゴリラとヒトの間』(93年、講談社)、『家族の起源 父性の登場』(94年、東京大学出版会)、『ゴリラ雑学ノート「森の巨人」の知られざる素顔』(98年、ダイヤモンド社)、『オトコの進化論 男らしさの起源を求めて』(2003年、筑摩書房)など多数。

2004年4月号掲載

野生ゴリラに接近するためには、空気のような存在になる

──先生はゴリラ研究の第一人者だと伺っております。

いろいろとお話を伺いたいと思いますが、まず始めに、先生のご専門である人類進化学について、どういう研究をされているのか教えていただけますか?

山極 人類進化学では、人間の五感やコミュニケーション、言葉などが、どのように進化してきたのかを探っています。

|

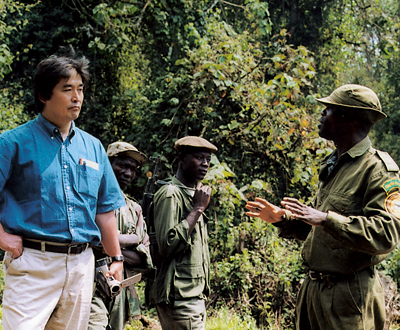

| (左)調査のために現地の猟師をガイドとして雇う(写真提供:山極寿一氏) |

人間の社会構造の根底を解明するために、進化の隣人であるゴリラの調査を行なっているのです。

──具体的にはどんな方法で研究されるのですか?

山極 観察を通して調査を行なうフィールドワークが中心です。野生のゴリラを観察するために、アフリカの熱帯雨林に合計6年間滞在しました。

ゴリラの群れの中に混ざって、彼らの行動を観察し、1つひとつについて詳細にメモをとるのです。

──野生のゴリラの生息地は、ジャングルの奥地だと聞きます。行くだけでも大変そうですが、その上、直接ゴリラと接するなんて怖くないですか? 襲われることはないのですか?

山極 確かに現地は、虫も多く、ヒョウや毒ヘビに遭遇することもあるので、危険だらけですね。

|

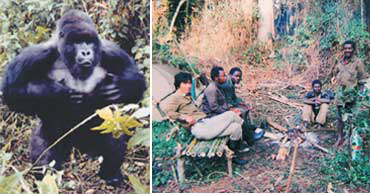

| ゴリラの生息地では、ヒョウや毒ヘビに遭遇することもあり、危険が多い(写真提供:山極寿一氏) |

でも、ゴリラは肉食ではないですし、人間を恐れていますから、人を襲うことはありません。襲うというより、「出て行け」とドラミング(胸を叩く)をして脅しにやって来ます。

──あんなに大きな体で脅されたら怖いでしょうね。

山極 ええ。今にも掴みかからんばかりに目の前まで突進してくるので、とても怖いですよ(笑)。

でも、脅されても、そこで逃げないことが大切なんです。

何度も突進して来ますが、ひるまずにじっと立っていると、そのうちあきらめて何もしなくなります。

──人間を同種の仲間のように思うわけですね?

山極 仲間ではなく、ゴリラのルールをわきまえる一種の動物と認識してくれるようです。

私達が彼らのルールを乱さなければ、接近しても受け入れてくれるのです。だから、群れの中に入ったら、なるべく生活の邪魔にならないように、彼らが動いたら動き、食べたら食べる。行動をともにして、空気のような存在になります。

|

| (左)ゴリラが胸を叩くポーズ「ドラミング」(写真提供:山極寿一氏) |

|

| 『オトコの進化論 男らしさの起源を求めて』(筑摩書房) |

サイト内検索

サイト内検索