こだわりアカデミー

環境に応じて形を変える植物。 その秘められた能力は計り知れません

葉っぱの不思議を探る

東京大学大学院理学系研究科教授

塚谷 裕一 氏

つかや ひろかず

1964年神奈川県生まれ。88年東京大学理学部卒業、93年同大学院理学系研究科植物学専攻博士修了、理学博士。日本学術振興会PD特別研究員を経て、93年から東京大学分子細胞生物学研究助手。99年岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所助教授。2006年から現職。専門は葉の発生・分子遺伝学。海外でのフィールド調査や、植物の多様性についての研究も行っている。著書に『植物の〈見かけ〉はどう決まる 遺伝子解析の最前線』(中公新書)、『植物のこころ』(岩波新書)、『スキマの植物図鑑』(中公新書)など。

2014年8月号掲載

塚谷 私はもともとパターン認識力(事象の特徴を認識して、複数の概念のうちの一つに対応させること)が強いようで、ノイズの中から「変なモノ」を見つけるのが得意なんです(笑)。植物を見つけるときも、一つひとつをじっくりと観察するのではなく、早足でザーっと流すように見て、そこに少しでも変わった植物があると「ん?」と立ち止まるといった感じです。

──なるほど。頭の中で植物がきちんと分類されているから、変わったモノを見つけると、どこにも属さない「新種」として認識するわけですね。

塚谷 はい。「違和感」で新種を発見しているといってもいいかもしれません。

形を変えて生き残る植物の複雑な仕組み

──一方、ミクロの分野では、葉の発生や形を遺伝子レベルで解明するという研究に取り組んでいらっしゃるとか。葉の成長をコントロールする遺伝子も発見されたそうですね。具体的にどのような実験を?

|

|

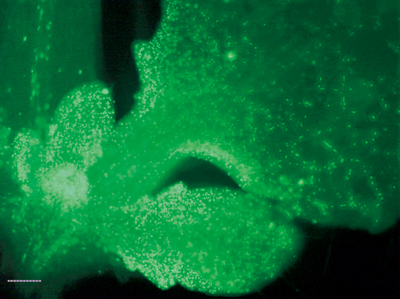

| (写真上)調査活動の現地では、木の枝を支えにビニールシートを張っただけの即席のテントで雨露をしのぐ。(写真下)実験植物「シロイヌナズナ」の芽生えの顕微鏡写真。特定の状態の細胞核を緑色に光らせたところ〈いずれも写真提供:塚谷裕一氏〉 |

塚谷 「シロイヌナズナ」という遺伝子を人為的に操作し、葉っぱの大きさをどこまで変えられるか、研究しました。ある遺伝子のセットを揃えると葉が3倍くらいの大きさになるという実験結果が得られまして、これは今のところ、世界に先駆けたチャンピオンデータなんです。

──3倍もの大きさになるんですか! 植物とは何とも不思議な生物ですね。

塚谷 そうなんです。植物には環境に応じてサイズを変えられるという特性もあります。例えば、「オオバコ」という雑草は日本全国で見られますが、頻繁に除草されている場所のオオバコは、小さく特殊化している。大きくなると、すぐ人間に抜かれてしまうからです。

|

| 腐生性の「タヌキノショクダイ」属の新種。このグループは地球上で最も風変わりな形の花を付ける一つ〈写真提供:塚谷裕一氏〉 |

──生き抜くために小さくなるんですね。どうしてそのようなことができるのか・・・、植物の生命力、繁殖力のすごさは以前から感じていましたが、ますます驚きです。

ところで先生は、そもそもなぜ植物に興味を持たれたのですか?

|

| 『スキマの植物図鑑』(中公新書) |

サイト内検索

サイト内検索