こだわりアカデミー

インドネシアで出会った旅する売薬行商人・香具師(やし)。 その姿は、まさに「フーテンの寅さん」です。

インドネシアの寅さん−怪しい行商人の世界−

文学者(比較文化論) 桃山学院大学名誉教授

沖浦 和光 氏

おきうら かずてる

1927年大阪府生れ。53年東京大学文学部英文科卒業。61年に桃山学院大学講師となり、教授を経て、82年から学長を務め、現在は名誉教授。著書に 『竹の民俗誌』(91年、岩波書店)、『日本文化の源流を探る』(97年、解放出版社)、『瀬戸内の民俗誌』(98年、岩波書店)、『インドネシアの寅さん』(98年、岩波書店)ほか多数。

1999年7月号掲載

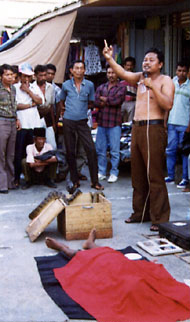

香具師の中には奇術を見せる芸達者も

|

| これから得意の口上が始まるところ。 マルク諸島のアンボン市にて |

──ところでインドネシアには、どれくらいの数の香具師がいるんですか。

沖浦 だいたい3000人くらいいるといわれています。彼らはインドネシアの島々を旅しながら薬売りをします。「寅さん」がそうだったように、香具師の本領は歯切れよく口上をまくし立てる啖呵(たんか)にあり、この善し悪しが売り上げを左右します。この売り方を「啖呵売(たんかばい)」というんですが、実際に見ているとそのシャベクリに圧倒されますよ。

──ただ薬の効能を説明して回るのではなく、独特のパフォーマンスで通行人の関心を惹きつけるんですね。

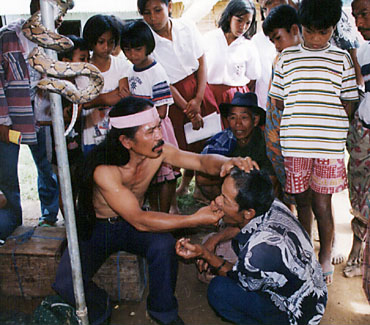

沖浦 そうなんです。やり方としては、まずヘビや大トカゲ、ワニなどで人寄せをします。たいていはヘビを用いるんですが、例えば、素知らぬふりをして道にヘビを置いておき、香具師の仲間がそのヘビを踏み「ぎゃー」と叫ぶんです。すると「何事だ」と人が集まり始める。そこへ香具師がやってきて、世間話や世相の批判など取り混ぜて、あることないことをゆっくりとした口調で話し出すんです。始めは周りを取り囲む観客も少なく、物珍しさから集まってくる子供がほとんどでして、「あんまり上手でないな」と思って見ていると、徐々にピッチが上がってくる。そして、だんだん観客が増えてくると、得意の大道芸をやり始めるんです。少しずつ小出しにして、最後にクライマックスを持ってくる。

|

| 「エイヤ!!」と歯を抜くところ。 スラウェシ島・トラジャ地方の山村の市場で |

──きちんと計算されていて、まるで舞台ですね。

沖浦 そうなんです。最後のクライマックスで薬の効能に入るんですが、その頃は観客もびっしり取り囲み、さらに啖呵に力が入ります。香具師も観客もテンションが最高潮に達した時、そこでサッと商品を売るんです。絶妙なタイミングです。でも本当に、「うまいなぁ」と感心させられる香具師は、3人に1人ぐらいの割合しかいませんね。

──「うまいなぁ」と思わされた香具師は、どんな感じでしたか。

沖浦 95年の夏にフローレス島で見たのですが、1本の細い木の上に大きな石をのせたり、火の燃えさかる紙を口に入れたりという奇術で、観客の心をつかんでいた香具師がいました。その芸はすごかったですね。さらに彼は薬の効能を示す場面で、つぶした電池を胃腸薬とともに飲み込んだり、手首をわざと火傷させ、塗り薬をつけて見せたりするんです。

|

| 沖浦氏がインドネシアの各地方で購入してきた薬 (香具師が売っていた万能薬と精力剤) |

──もちろん、それらの薬は、医者が処方する薬ではない?

沖浦 そうです。蛇などの動物からとった膏や、植物のエキスなどの漢方薬系が原料のようです。その種類は、かつての日本と同じく、万能薬や精力剤が主流で、ほかに胃薬、育毛剤、はたまた惚れ薬なるものが売られています。

効き目としては、まんざらでもないようですね。彼らは1か所に3か月くらい滞在することもあるわけで、インチキであれば、あっという間にその噂は広がってしまいますから。かく言う私も、目が疲れていたので目薬を買って試したんですが、つけた瞬間目がくらくらして…(笑)、少し経つとすっきりしてきました。

|

| 沖浦氏の著書『インドネシアの寅さん』(岩波書店) |

※沖浦和光先生は、2015年7月8日にご永眠されました。生前のご厚意に感謝するとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます(編集部)

サイト内検索

サイト内検索