こだわりアカデミー

渋沢敬三先生の陰徳の精神は 現代の日本人が忘れてしまったものの一つかもしれません。

忘れられた偉人・渋沢敬三と「陰徳の精神」

文化人類学者

飯島 茂 氏

いいじま しげる

いいじま しげる 1932年、横浜生れ。55年、東京教育大学卒業、61年、京都大学大学院修了。法学博士。専攻は社会人類学。主な著書に、『ネパールの農業と土地制度』(東京大学出版会)、『カレン族の社会・文化変容』(創文社)、『祖霊の世界−−アジアのひとつの見方』(NHKブックス)など、多数。

2005年6月号掲載

「謙虚」と「他利の精神」と

──先生もその中のお一人で?

飯島 私も若い頃、晩年の敬三先生にお世話になったことがあります。

西北ネパール学術探検隊(隊長:川喜田二郎氏)の一員として、ご支援いただいた渋沢先生の自宅にお礼に伺った際、「ヒマラヤでは何を食べてたんだね? うまいものでも食べにいこう」と歓迎してくださいました。しかし考えてみると当時の敬三先生は、ご自身で立案された財産税により資産のほとんどを失われ、経済的にも非常に苦しまれていた状況だったのです。ご自身は渋沢財閥の御曹子とも思えないような質素な家にお住まいになりながら、自費で援助を続けてくださった。その上、まだ駆け出しの若い研究者をねぎらってもくださったわけです。心遣いが行き届く方で、本当に温かいおもてなしを受けました。

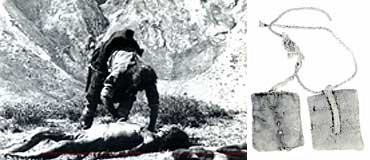

また、私たちがチベット人の風習である「鳥葬」の撮影に初めて成功したことを大変に喜んでくださいました。そして、敬三先生がアメリカへのご出張の際に、なんとそのフィルムをライフ誌に持ち込み、掲載を交渉してくださったのです。しかし実際には、その写真は掲載されませんでした。というのも、その当時の日本製のフィルムはアメリカ製のものと比較すると性能が非常に悪く、出版する印刷物としては使い物にならないといわれたそうです。

|

| (写真左)鳥葬の様子。遺体は鳥の食べやすいように解体される。一夜明けると背骨と腰骨とお守りのみ残る<写真提供:飯島茂氏> (写真右)鳥葬の現場にあったお守り。西北ネパール学術探検隊がアチックミュージアムに寄贈、現在国立民族博物館に移管・所蔵されている<写真提供:高山龍三氏(元西北ネパール学術探検隊)> |

日本がちょうど戦後復興に浮かれ始めた頃だったこともあり、その時のことを後日談としてとある新聞上で敬三先生が書かれていました。「百里を行く者は九十を半ばとす」と。

サイト内検索

サイト内検索