こだわりアカデミー

西洋と異なり、鯨を余すところなく完全利用する日本。 わが国の捕鯨文化は、現在も生き続けています。

世界に誇りたい日本の捕鯨文化

桜美林大学国際学部国際学科教授

高橋 順一 氏

たかはし じゅんいち

たかはし じゅんいち 1948年、千葉県生れ。京都大学文学部卒業、84年、ニューヨーク市立大学大学院修了。ブルックリン大学講師、文化女子大学講師などを経て、1989年桜美林大学国際学部助教授、のち教授。北米の原住民に関する文化人類学的・言語学的研究と共に、日本の捕鯨者および捕鯨コミュニティに関する多くの著作を発表。捕鯨者のアイデンティティーなどの問題を中心とする日本海洋文化の研究を行なっている。著書に「女たちの捕鯨物語」(日本捕鯨協会)、「鯨の日本文化誌」(淡交社)社)など。

2005年7月号掲載

捕鯨調査による文化の継承

──ところで、日本の捕鯨文化はどのくらい前からあったのですか?

高橋 実は長い歴史を持っていて、日本人は縄文時代から鯨を利用し、食べてきたと考えられています。

|

| 江戸時代に行なわれた網捕り式捕鯨の様子。 太地浦捕鯨絵巻(壱ノ巻・弐ノ巻)より<資料提供:高橋順一氏> |

江戸時代には「網取り式捕鯨」という手法が確立しており、鯨肉の流通システムも発達、解剖や運搬、採油係など、300−500人からなる商業組織が各地に誕生したのです。

──高度な捕鯨社会が成り立っていたのですね。

高橋 現在でも北九州や下関などのスーパーでは、鯨肉が細かく分けられて、マグロや牛と同じような価格帯で日常の食材の一つとして売られていますよ。

──商業捕鯨が禁止された今でも鯨肉が流通しているのは、調査捕鯨によるものだそうですが。

高橋 はい。日本は資源調査と生物学的調査を目的に、独自に捕鯨を行なっています。

|

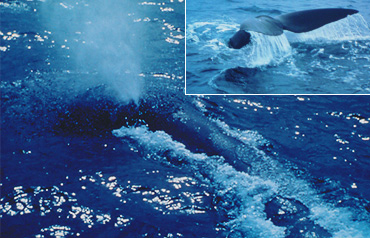

| マッコウ鯨。大きな四角い頭が特徴。鯨の中でもっとも深く潜ることができる<写真提供:(財)日本鯨類研究所> |

IWCによる規制の対象外なのは、ツチ鯨とゴンドウ鯨ですが、調査捕鯨を行なっているのは、商業捕鯨が禁止されているマッコウ、ミンク、ニタリ、イワシ鯨です。

これは資源量と生態を正確に捉えることを目的に、禁止された翌年から続けてきました。

──IWCの規制は受けないのですか?

高橋 受けません。条約により科学調査は各国政府が独自に行なえるのです。

捕獲した鯨は、計測や分析用の標本採取の後、食料として処理して市場に売ります。その利益が調査費用の中心であり、自立したシステムとなっているのです。

──なるほど。調査することで、われわれに鯨肉が供給されるわけですね。

高橋 調査には、当然鯨の捕獲や処理の技術者が必要です。調査を続けることで、食料の流通だけでなく、捕鯨技術の維持にもつながっているといえます。

──わが国が、鯨を食用として利用する文化があるからこそできる取り組みといえますね。

|

| 『日本伝統捕鯨地域サミット開催の記録』 |

サイト内検索

サイト内検索