こだわりアカデミー

人間は、「死」を発見して霊魂やあの世を意識し、 お祓いをするようになったのです

「鬼は外!」。豆の霊力で邪霊を撃退

國學院大學文学部教授

新谷 尚紀 氏

しんたに たかのり

1948年広島県生まれ。77年早稲田大学大学院文学研究科日本史学専攻博士後期課程単位取得。国立歴史民俗博物館教授、総合研究大学院大学教授を経て、2010年に國學院大學大学院教授に就任。『知っておきたい和の行事』(成美堂出版)、『民俗学とは何か―柳田・折口・渋沢に学び直す』(吉川弘文館)、『神社に秘められた日本史の謎』(洋泉社)など多数の著作がある。

2017年2月号掲載

新谷 本来、節分は立春・立夏・立秋・立冬の前日というように、四季に合わせて年に4回あったのですが、次第に生きものが生まれ稲作が始まる「春」に重きが置かれるようになり、「節分」といえば立春の前日のことを指すようになったのです。同時に春はそうした性質を持つことから「新しい年の始まり」としてみなされるようにもなりました。

──つまり立春が新年で、新しい年を迎えるために、節分にも厄払いが必要になったということですね。

農耕文化ならではの信仰。古来より、米や豆には特殊な力が

──では、節分に豆まきをするようになったのはいつごろから?

新谷 室町時代だと言われています。『看聞御記』(かんもんぎょき)という当時の皇族の日記に「応永32年(1425年)1月8日の節分に豆まきをした」という記述があり、また室町後期に武家の礼法について書いた書物『今川大双紙』(いまがわおおぞうし)にも節分の豆まきについての記述が見られます。

|

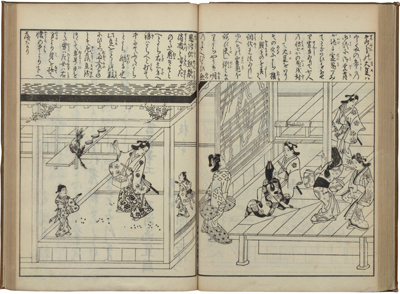

| 室町時代以降の書物に節分の豆まきについての記述が見られる。江戸の風俗をあらわした江戸時代中期の絵草子『大和耕作絵抄』(石河流宣の作)の節分の豆まきの様子(国立国会図書館Webサイトから転載) |

──なるほど。しかし、考えてみればあの小さな豆粒に疫鬼を追い払うほどの強い力があるとは不思議ですね。豆は弓矢や鉄砲など何か武器のようなものの例えなのでしょうか。

新谷 いえ、豆そのものに力があるのです。日本人は農耕文化を中心とする長い歴史を持っていますので、古来より米や豆などの穀物には災いを払う霊力があると信じていました。「穀霊信仰」というアニミズムの一種です。

|

サイト内検索

サイト内検索