こだわりアカデミー

『ねじ』の本質は摩擦ですが、 いろいろな要素が絡んでいて、 研究はとても複雑なんです。

企業の現場で生きる“ねじ”の研究

神戸大学大学院海事科学研究科教授

福岡 俊道 氏

ふくおか としみち

1978年神戸商船大学大学院修士課程機関学専攻修了、84年同大学助教授、97年同大学教授、2003年より現職。専門分野は、材料力学、機械要素、計算力学、機械設計など。ボルト締結体の熱や力学挙動に関する研究や、高性能で安全な機械などを効率的に設計する方法を研究している。構造物の剛性(圧縮・ずれ・ねじれなどの外力に対する、物体の変形しにくい性質)と伝熱特性の評価に関する研究など、破壊や破損が最も起こりやすい接合部の強度評価に特に力を入れている。著書に「技術者のための ねじの力学 〜材料力学と数値解析で解き明かす〜」(コロナ社)など

2012年6月号掲載

福岡 ねじの本質は摩擦で、ねじを締め付けるときには、摩擦に打ち勝つために力を与えますが、締め終わると、摩擦のおかげで動かないという特性があります。

また、規定の力でねじを締め付けても、一度ゆるめて、もう一度締め直すと、ねじに掛かる力は変わってしまうんです。さらに、ねじは、機械を動かすことで熱が伝わると、伸びたり縮んだりしてしまいます。

──ねじそのものが変化してしまうというのは厄介ですね。実験をしても再現性がないわけですね。

福岡 はい。ですから、実験を100回やってもデータがまとまらず、論文が書きにくい。コンピューター解析も難しく、その割に派手な分野でもないので、研究する人が少ないのです。

ただ私は、人と競り合うことが苦手で、いわゆる『脱力系』な研究者なので、とてもありがたいテーマだと思っています(笑)。

全てのボルトを均等な力で締められる方法を考案

──そういえば、先生は船のエンジニアの資格もお持ちだとか。研究者とエンジニアの両方の立場からものを見ることができるのですね。

福岡 はい。私はもともと船が好きで、旧神戸商船大学の機関学科に在籍していました。実地も経験しているので、おそらく他の研究者にはない強みになっています。学生時代の経験とはいえ、現場で問題となっているねじのトラブルの解決方法などに、今でも役に立つことがあるんです。

──現場での経験を研究に生かされているのですね。

先生にとって、ねじの研究の面白さ、魅力とは何ですか?

福岡 一番の醍醐味は、やはり企業の方から相談を受けて、それを解決できたときですね。皆さんねじが壊れるなどのトラブルで苦労されているので、原因を究明して、改善策などを提案しています。私が導いたねじの計算式を、マニュアルとして現場で活用してくださる企業もあったり、研究が役に立てたときには、非常にうれしいです。

|

──先生の研究が、ものづくりの現場での問題解決にもつながっているのですね。

福岡 はい。でも実は、企業の役に立ち始めたのは最近で、それまでは、よくいわれる「研究のための研究」でした。

以前、「ねじの谷底にはどのくらいの力が掛かっているのか」というのを、コンピューターで初めて解析し、企業の方にお話したことがあります。しかし、「それが何の役に立つのですか?」と言われました(笑)。

──現場では、すぐに役立つ研究を求められますからね。

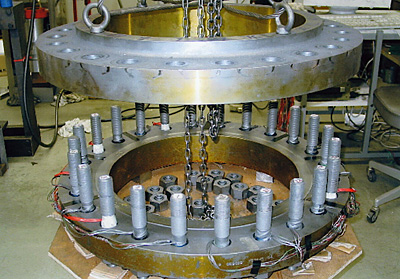

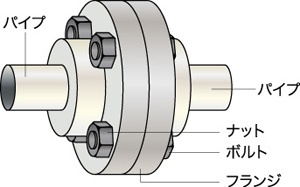

福岡 はい。その他にも、似たような経験があります。10年前に日本機械学会の論文賞をいただいた、「フランジ(シャフトやパイプなどの端に付いているつばのこと)」のボルトの締め方についての研究です。例えば、フランジを留める20本のボルトを、全て均等な力で締めても、全てを締め終わるころには、最初に締めたボルトはゆるくなってしまいます。そこで、コンピューター解析により全体的にばらつきなく締め付けられる方法を考案しました。

|  |

| 内径が約50cmで石油配管に広く使用されているフランジ。重さが1組(2枚1組で使用)で約280kg。ねじの外径が33mmのボルトを24本使って締め付ける<写真提供:福岡俊道氏> | |

──ばらつきなく締めることができれば、事故防止につながるということですね。

福岡俊道先生は2018年3月末をもって、神戸大学大学院を定年退職されました。

サイト内検索

サイト内検索