こだわりアカデミー

汚れを防ぎ除菌、消臭、清掃作用も。 「光触媒現象」を大発見、多分野で実用化

汚れない外壁、曇らないガラスのわけは?

東京理科大学学長

藤嶋 昭 氏

ふじしま あきら

1942年東京都生まれ。71年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。75年東京大学工学部講師、76〜77年テキサス大学オースチン校博士研究員。78年東京大学工学部助教授、86年同学部教授を経て、95年東京大学大学院工学系研究科教授。2003年(財)神奈川科学技術アカデミー理事長、同年東京大学名誉教授、05年東京大学特別栄誉教授、06年日本化学会会長。10年より現職の東京理科大学学長に就任。著書に、『光触媒のしくみ』(共著・日本実業出版社)、『時代を変えた科学者の名言』(東京書籍)、『光触媒が未来をつくる』(岩波書店)、『理系のための中国古典名言集』(朝日学生新聞社)ほか。

2016年10月号掲載

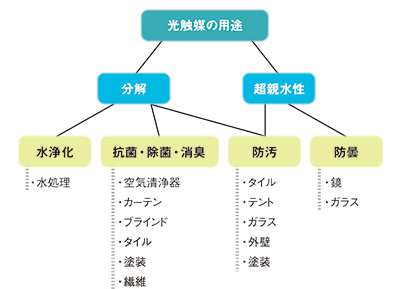

藤嶋 はい。光触媒を使った技術では、こうした防汚効果のほかにも空気や水の浄化、除菌・抗菌、消臭といった効果が得られ、空気清浄機やエアコンの消臭機能などにも利用されています。

──さまざまなものに使われているのですね。

そもそも光触媒とはどういう仕組みなのでしょうか?

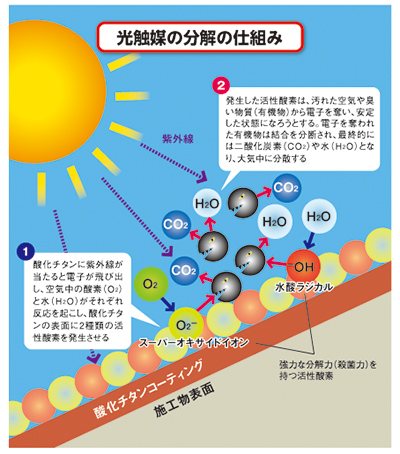

藤嶋 光触媒とは、光のエネルギーを利用して、自身は変化しないのに周囲に化学反応を引き起こす働きのある物質のことを言います。私が発見したのは、昔から塗料や顔料などに用いられてきた「酸化チタン」が光触媒として働く現象で、水の中にある酸化チタンに光(紫外線)を当てると、水を酸素と水素に分解するというものです(左上の写真参照)。この作用は、水だけでなく悪臭や汚れのもととなる有機物や細菌に対しても働き、最終的にはそれらを二酸化炭素や水に分解してしまうので、消臭や防汚、除菌効果が得られるのです(下の仕組図参照)。

|

電気ではなく太陽光を使うこの光触媒反応は、植物の光合成と似た現象です。光合成の場合は、葉緑素が光触媒のような働きをして、太陽光により水と二酸化炭素を反応させて、デンプンと酸素をつくっていますが。

『Nature』掲載で評価が一転。エネルギー開発から環境対策へ

──太陽光だけで働くとは、環境にやさしく、まさに今の時代に求められる技術ですね。

|

藤嶋 昭先生は、2018年に同大学栄誉教授になられました。

サイト内検索

サイト内検索