こだわりアカデミー

汚れを防ぎ除菌、消臭、清掃作用も。 「光触媒現象」を大発見、多分野で実用化

汚れない外壁、曇らないガラスのわけは?

東京理科大学学長

藤嶋 昭 氏

ふじしま あきら

1942年東京都生まれ。71年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。75年東京大学工学部講師、76〜77年テキサス大学オースチン校博士研究員。78年東京大学工学部助教授、86年同学部教授を経て、95年東京大学大学院工学系研究科教授。2003年(財)神奈川科学技術アカデミー理事長、同年東京大学名誉教授、05年東京大学特別栄誉教授、06年日本化学会会長。10年より現職の東京理科大学学長に就任。著書に、『光触媒のしくみ』(共著・日本実業出版社)、『時代を変えた科学者の名言』(東京書籍)、『光触媒が未来をつくる』(岩波書店)、『理系のための中国古典名言集』(朝日学生新聞社)ほか。

2016年10月号掲載

藤嶋 ありがとうございます。最近は太陽光に限らず、人工的な光のエネルギーでもこの技術が可能になっています。さきほどお話した空気清浄機やエアコンなどもその例です。

でも、私が最初に光触媒現象を発見し1967年に学会で発表した際には「そんなバカなことはありえない」と全く認めてもらえませんでした(笑)。当時は光がエネルギーになるという発想がなかったんですね。

──そこからどうやって、世界でも認められるまでに?

藤嶋 72年に『Nature』に論文が掲載され欧米から注目されたことで、状況が一変しました。74年元旦には、朝日新聞の1面トップ記事にもなりました。ただし、当初は、水を分解するという作用に対してではなく、「水素が取り出せる」ことの方に注目が集まり、エネルギー問題の解決に役立つのではないかと期待されたのです。ちょうど第1次オイルショックが勃発した頃で、太陽光と水で水素エネルギーをつくることができれば、石油の代替エネルギーになると考えられたのです。

|

| 指導教官だった本多健一先生(右)との研究の様子(1974年頃撮影)〈写真提供:藤嶋昭氏〉 |

──なるほど。確かに、その意味で注目されるのも無理はないですね。

藤嶋 そこで実験を重ねたのですが、1m四方の酸化チタンの板を使って最大で1日7ℓの水素を取り出すのが精いっぱいでした。燃やせば一瞬でなくなる量で、これではエネルギー変換効率が悪く実用化が難しい…。

──そこで、酸素が取り出せる作用の方に着目された?

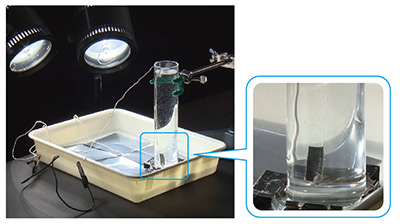

光触媒現象実験の様子。水の中の酸化チタンに光を当てると、水が分解され、酸素と水素が泡となって発生する〈写真提供:藤嶋昭氏〉

藤嶋 はい。エネルギー生成は無理でも、水が分解できる(酸化作用がある)なら環境浄化、環境問題対策に活用できるのではないかと、研究を方向転換しました。

|

藤嶋 昭先生は、2018年に同大学栄誉教授になられました。

サイト内検索

サイト内検索