こだわりアカデミー

江戸時代、日本中を駆け巡った 傑作和船『弁才船(べざいせん)』

弁才船にみる日本独自の造船技術

東京大学大学院名誉教授

安達 裕之 氏

あだち ひろゆき

1947年生まれ。東京大学工学部船舶工学科卒業。専攻は日本造船史。99年〜2012年東京大学大学院教授、現在、東京大学大学院名誉教授。01年より日本海事史学会会長。主な著書に『日本の船〜和船編〜』(船の科学館)、『雛形からみた弁才船』(船の科学館)、『異様の船〜洋式船導入と鎖国体制〜』(平凡社)などがある。

2016年12月号掲載

安達 私は東京大学で船舶工学を学んだのですが、モノにも歴史にも興味があったので、結局、和船の歴史研究の道に進みました。研究をしていて分かったのは、世界のどの地域にも長い船の歴史があるにもかかわらず、歴史を明らかにできる地域は限られ、日本はその数少ない地域の一つであることです。残念ながら、江戸時代までの実船はほとんど現存していません。そのため研究は、考古資料・絵画史料・文献などさまざまな資料を駆使して進めていくしかありません。江戸時代には多くの資料が残されていますが、やはり実物がない中での研究は大変です。苦労が多い分、それだけ研究にはまってしまったと言えますが…。

──具体的にはどのような資料があるのですか?

安達 船の資料は、中世では主として絵巻物などの絵画資料ですが、近世には質量ともに飛躍的に増えます。船の各部の寸法や比率を表した木割書や寸法書、図面、10分の1の縮尺模型、建造記録といった造船関係の資料、海運関係の資料、船主や船乗りが海上安全を祈願して寺社に奉納した「船絵馬」がそうです。各地に多数残る海難証明書は航海の記録として役に立ちますし、どのようにして船が壊れていくかを知る手掛かりにもなります。それに大坂堂島の船大工金沢兼光の著した船の大百科全書『和漢船用集』や浦賀奉行所同心今西幸蔵の著した家と船に関する『今西氏家舶縄墨私記(いまにししかはくなわすみしき)』も研究には不可欠です。

|

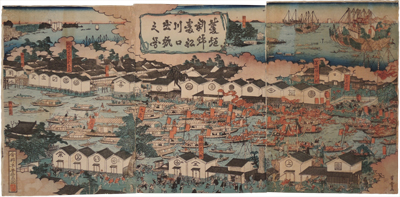

| 含粋亭芳豊(がんすいていよしとよ)作 『菱垣新綿番船川口出帆之図』 (ひがきしんめんばんせんかわぐちしゅっぱんのず) 大坂(大阪)周辺で秋にとれた新しい木綿を積み込んだ菱垣廻船によるスピード・レース(新綿番船)の情景を描いた3枚続きの錦絵。レースを見物する多数の屋形船や川岸の群衆のお祭り騒ぎを中央に、右上方にこれからレースに出る7隻の番船が描かれている。新綿番船は華々しい年中行事で、単なる競走にとどまらず、その年の新しい木綿の値段を決めるという重要な役割もあわせ持っていた〈船の科学館所蔵〉 |

──それらすべてを調べるのですか? 文書などは専門用語なども含まれており、非常に難解そうですが…。

|

サイト内検索

サイト内検索