こだわりアカデミー

「生」「老」「病」「死」のサイクルを受け入れれば、 認知症は怖いものではなくなります。

認知症と向き合うために

東京大学名誉教授・医学博士

大井 玄 氏

おおい げん

1935年京都府生れ。専門は社会医学、在宅医療、環境医学。63年東京大学医学部医学科卒業後、65〜71年ペンシルバニア大学グラジュエート病院内科助講師、77年ハーバード大学公衆衛生大学院修了、79年早春頃から長野県佐久市の「認知症老人・寝たきり老人」の宅診に関わるようになる。89〜96年東京大学医学部保健学科成人保健学教授、96〜2004年国立環境研究所所長を経て、参与。最近は、NGOの依頼でカンボジア保健園児の健康診断など、臨床医の立場を維持しながら国際保健、地域医療、終末期医療に関わっている。著書は、『終末期医療―自分の死をとりもどすために』『痴呆の哲学―ぼけるのが怖い人のために』(共に弘文堂)、『「痴呆老人」は何を見ているか』(新潮新書)など多数。

2009年5月号掲載

大井 まず大切なのは、常に「笑顔」で接すること。人間の脳には、ミラーニューロン(鏡神経細胞)という神経細胞があって、これは他の人がしている行動を真似るといった作用を起こさせるものです。

例えば、向かいの人がアクビしているのを見て、自分もアクビしたくなる経験をした方は少なくないでしょう。これと同じで、笑顔を向けられるとついこちらもニッコリしてしまいますよね。

──なるほど。笑顔になれば、嬉しいとか楽しいとか、自然とそうした気分になりますから、たとえ言葉は理解できなくても、情動でコミュニケーションが取れるというわけですね。

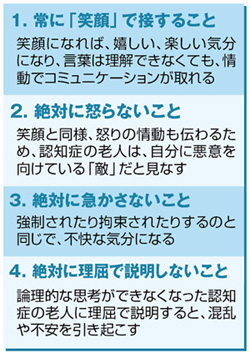

大井 そうなんです。逆に、絶対にしてはいけないのは、「怒る」「急かす」「理屈で説明する」こと。笑顔と同じで、怒りの情動も相手に伝わりますから、怒った顔を向ければ、認知症の老人には、自分に悪意を向けている「敵」だと映るのです。

また、急き立てられると、強制されたり拘束されたりするのと同様に、不快感が生じますし、論理的な思考ができなくなった人に理屈で説明しても、混乱や不安を引き起こすだけです。

──よく見掛けるような、つい怒鳴ったり、頭ごなしに叱ったりといった、親が子どもに叱るようなやり方で接してはいけないのですね。

| 認知症と上手に付き合うコツ 4大原則 |

|

誰にでも訪れる「死」。まずは受け入れることから始める

──症状はさまざまでしょうが、われわれはいずれ認知症になるんですね。その時を迎えるにあたり、どのような心構えが必要でしょうか。

大井 人間は「生」から始まり、「老」「病」という道をたどって「死」に向かいます。ところが、日常生活を送るにあたり「生」は意識しても、「死」を身近に感じる機会が少なくなってきた現在は、特に「死」について深く考えない方が多いのではないでしょうか。

ここで、タヒチに住むある女性作家の話をしましょう。彼女はよく、野生のウサギや猫、犬が車にはねられているのを目撃するそうです。彼女の周りには、常に「死」があり、その「死」を日常として見ているうちに、彼女自身の「死」に対する恐怖感がなくなってきたというのです。

──つまり、「死」を身近なものとして受け入れた時から、「死」を恐れなくなったということですね?

|

| 『「痴呆老人」は何を見ているか』(新潮新書) |

サイト内検索

サイト内検索